зла овеществлялась и одушевлялась и во имя этого идиотизма людей сжигали,

пытали, вешали, с преступной наивностью полагая, что зло можно истребить

только злом. Тогда он веками не оставлял своей второй профессии -

торговца, ростовщика, купца, и тысячелетний опыт не подводил его никогда.

Впрочем, когда инквизиция поутихла, он не брезговал и магией. Под именем

Артефий он был алхимиком и всерьез утверждал, что ему тысяча лет. Конечно,

он безбожно врал - ему было намного больше. Боясь риска, он чаще выступал

в качестве подстрекателя и учителя великих мошенников. Это он вдохновил

крестьянского сына из Неаполя принять имя графа Руджиеро, это он посвятил

его в тайны трансмутации и следовал за ним по городам Германии, оставаясь

в тени, но исправно получая свои проценты. Когда Фердинанд II все же

вызолотил и повесил Руджиеро у ворот Берлина, то учитель обманщика вовремя

успел унести ноги и всплыл в Сицилии под именем грека Алтосаса. Это он

передал свой богатый опыт мелкому жулику Бальзамо, он придумал для него

звучное имя Калиостро, но, предвидя бесславный конец его, расстался с ним

еще в России. В то время я был российским подданным, служил своей

императрице и среди прусских, австрийских и польских дел (весь - рвение и

преданность, напудренный парик, расшитый камзол) все же нашел возможность

в очередной раз помочь ему, определив после очередного перерождения за

черту оседлости цадиком, где он быстро приобрел репутацию чудотворца и

непогрешимого учителя...)

он и привыкал к очередному прозвищу, но всегда помнил, что пройдет

положенный срок - и новое имя воплотится в нем вместе с новой оболочкой.

Он не причислял себя ни к одной национальности, потому что успел побывать

и шумером, и египтянином, и греком, и германцем, и славянином. В любой

стране он чувствовал себя своим, быстро усваивал стиль жизни, образ

мышления, язык и культуру. Своей настоящей родины он не знал, но, успев

пожить чуть ли не во всех странах, лишенный привязанности и пристрастий,

мог с полным правом называть себя истинным космополитом.

с золотыми розетками туго перетягивает лоб: я - придворный Ашшурбанипала.

Я стоял в приемном зале, когда он вошел туда с послами Элама. Они

требовали вернуть беглых племянников своего сумасбродного царя и смели

грозить войной Ниневии. Ашшурбанипал оставил послов заложниками, и я

понял, что снова придется спасать того, кому умирать еще на пришла пора.

Он явно трусил, возможно, ему пришла в голову мысль, что никакое

бессмертие не спасет его в этот раз. Я устроил ему побег, когда

ассирийское войско возвращалось с победой и впереди несли на копье голову

эламского царя. Мой подопечный вовремя успел переменить тело и навсегда

ушел из Ассирии, сначала в Финикию, а после падения Ниневии переплыл море

и осел в Европе, уже надолго...)

порой непонятным, но все равно осмысленным. Он никогда не был царем и

рабом тоже, ибо и то и другое было опасно для жизни. Каждый раз он жил

ровной и сытой жизнью среднего человека, в любое время и в любой стране он

находил средства к пропитанию благодаря неизменному обаянию, знанию

людских слабостей и столь огромному опыту общения с людьми, что ему ничего

не стоило сойтись с любым.

одним из тех, кто ссужал Юлия Цезаря деньгами для подкупа городской черни.

И когда Цезарь готовился отплыть в Испанию, он в числе своих

нечистоплотных собратьев задерживал корабли, покуда Красе не пообещал

уплатить сполна чужие долги. На этом обычно и исчерпывалась его роль в

истории, и это была не самая трудная роль. Мудрая и подлая. Он выживал

даже там, где выжить было невозможно: в сожженных и разрушенных варварами

городах, среди геноцида, озлобления, остервенения, голода и эпидемий. Он

был единственным жителем Помпеи, выползшим из-под пепла с золотым

сестерцием, бережно зажатым в зубах; единственным спасшимся на причале

Кайз-Депред во время лиссабонского землетрясения; и если бы он был на

"Титанике", то, клянусь, он бы выплыл из океанской пучины верхом на

дельфине...)

равнялся человеческой жизни, но с годами тело его уставало раньше срока и

периоды становились короче и короче, пока к последнему столетию не стали

трехлетними. Он чувствовал приближение смерти уже издали, как собака чует

землетрясение, по той слабости и тошноте, что разрасталась в нем к концу

периода. Тогда он искал убежища, чтобы никто не смог потревожить его труп,

чтобы не нашли люди и не похоронили, чтобы звери не растащили по частям,

чтобы волна не смыла в море. Безошибочным чутьем он находил именно такое

место, и неприятных случайностей почти не было за всю его жизнь. После

воскрешения он проходил по знакомым улицам, заходил в дома, где жил до

своей смерти, прощался молча и уходил, чтобы в другом городе начать жизнь

сызнова.

избранником богов и стремился держаться поближе к власти. Он был пажом

Александра Великого, входил в царскую когорту под именем Эпимон, и вот

однажды однокашники склонили его к заговору против царя. История кровавая,

заранее обреченная на провал, и он понял это раньше всех, по своему

обыкновению струсив и во всем сознавшись Александру. Протрезвев после

тяжелой попойки, тот помиловал предателя, а его приятелей приказал жестоко

замучить. С тех пор мой подопечный избегал пышных дворов царей и

правителей - он был на волосок от гибели и ощутил на губах вкус

деспотической власти, соленый от чужой крови и горький от собственной

желчи. Я знаю этот вкус, и он глубоко противен мне, и не моя вина в том,

что судьба из века в век искушает меня и принуждает скитаться в

пространстве и времени по землям и странам, и рядит в пурпур, и возносит

на троны, и низвергает в рвы, наполненные смердящими трупами...)

человека, и ему, прожив столь долгую) жизнь, не приелось существовать и

быть. Он помнил все, что происходило с ним, знал все языки, на которых

говорил, хотя многие из них умерли или изменились, подобно ему самому: он

был свидетелем многих и многих событий, которые потом назовут

историческими, но никогда и ничего не записывал. Это было ни к чему. И ни

одному человеку он не признавался в своей тайне: быть бессмертным

устраивало его, а хлопоты и неудобства, связанные с постоянными смертями и

оживлениями, были платой за бесконечную жизнь. Он не знал ни цели своей

жизни, ни-устройства тела, отличного от обыкновенного, ни механизма

смерти, приводящей к новой жизни, ни даже своего происхождения. Он помнил

только, что был когда-то мальчиком в Шумере, и не было у него ни отца, ни

матери, ни младенческих воспоминаний. Просто мальчиком. Учеником

горшечника. Невесть откуда взявшимся. И это тоже устраивало его. После

первого возрождения он воплотился в теле молодого мужчины, хотя умирал уже

глубоким стариком. Это удивило его, но он решил, что такова воля богов, и

начал жить сначала. С тех пор, скитаясь из страны в страну, меняя нацию,

веру, возраст, он просто жил и стремился к спокойной, ничем не омрачаемой

жизни. Войн он избегал, в бунты не вмешивался, религиозные распри обходил

стороной, а болезни, даже самые смертоносные, просто не действовали на

него. И все же он не мог избежать ранений, порой тяжелых, но тело его само

собой восстанавливалось, заживлялось. За это он любил свое тело и боялся

его немного. Иногда он задумывался над тем, что когда-нибудь должен прийти

конец его перерождениям, конец неисчерпаемой фантазии, лепящей его тело, и

тогда, возможно, он умрет настоящей смертью. Это пугало его, он со страхом

замечал, что периоды неуклонно сокращаются и что такими темпами через

какую-то тысячу лет они сократятся до такого срока, что придется все время

скрываться от людей, не успев пожить - умирать.

приземистый, большеглазый, с большим прямым носом, а второе его тело было

аккадским - он вышел из гробницы высоким статным юношей, длинноволосым, с

черной кудрявой бородкой. Он жил как аккадец, и это было мудрым в то

время, потому что моя династия правила еще полтора века, пока не пришли

кочевники и очередное его перерождение совпало с разгромом Аккада. Тогда

он тоже стал кочевником, кутием, и внешностью ничем не отличался от

пришельцев с гор Загра. Лет через сто я неожиданно увидел его снова

похожим на шумера, и по одному этому можно было догадаться, что

возрождение Шумера не за горами. Так и случилось, когда третья династия

Ура изгнала кочевников, и он с успехом занял свое место в этой

бюрократической системе. Сколько тогда было понаписано вздорных таблиц!

Как будто письменность была создана только для того, чтобы учитывать

каждую пару голубей, поданных на завтрак царице! А что за искусство было

тогда: одни изображения царя и гимны, посвященные ему же - царю Вселенной.

Тогда это казалось забавным мне, но потом я убедился, что...)

раз, к нему вернулась жизнь в одном из своих неисчерпаемых обличий - в

виде человека. Он не знал, что увидит в зеркале, не знал, каким будет его

новый облик, но привычно положился на волю своего тела, которое было для

него и богом-творцом, и домом, и границей мира. Он не открывал глаз,

постепенно накапливая силы, ощущая, как крепнут мышцы, легко и свободно

дышит грудь и запах пыли щекочет ноздри. Он не торопился встать, по опыту

зная, что в первые минуты может закружиться голова и новорожденное тело не

удержится и покачнется. Он просто лежал и думал. Восстанавливал память -

единственное, что было по-настоящему бессмертно в нем, вспоминал слова,

образы, порой такие далекие, что уже не верилось в их реальность, и эта

память не утомляла его, не приносила ему чувства разочарования, ибо только

предвидение близкой смерти гасит в человеке краски мира, а он был

бессмертен. По ассоциации он припоминал минуты оживления, пережитые им на

берегу Тигра, в зарослях бамбука, в монгольской степи, в квартирах Европы.

И эти воспоминания соединяли в нем разрозненное в период смерти ощущение

единства своей многоликой жизни.

Посняков Андрей

Посняков Андрей Посняков Андрей

Посняков Андрей Глуховский Дмитрий

Глуховский Дмитрий Муркок Майкл

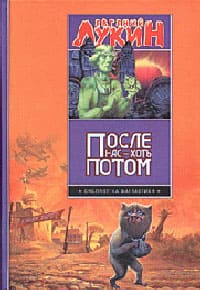

Муркок Майкл Лукин Евгений

Лукин Евгений Емилина Ника

Емилина Ника