время моего отсутствия поискать зеркальце для бритья и теплую воду. Он ждал

в коридоре. Видно, я уж очень пришелся ему по душе.

отпустить какую-нибудь дурацкую шутку, потом, однако, не задев меня ни

словом, открыл входную дверь. Покуда Оскар задом мимо Ежа, и отчасти

приглядывая за Ежом, протиснулся на лестничную площадку, я про себя заметил,

что дверь туалета находится как раз между дверью на кухню и той дверью

матового стекла, за которой изредка, иными словами нерегулярно, проводит

ночи некая медицинская сестра.

новый жестяной барабан, подарок Раскольникова, портретиста Мадонны, снова

позвонил у дверей Цайдлера, размахивая заполненными формулярами,

свежевыбритый Еж, который, надо полагать, успел тем временем вымыть себе

ноги, провел меня в цайдлеровскую гостиную.

сигарами. К этому прибавлялись испарения множества сложенных штабелями,

свернутых в трубку по углам комнаты, возможно очень даже дорогих, ковров. И

еще там пахло старыми календарями. Но календарей я нигде не обнаружил,

календарями пахло от ковров. Вот удобные, обтянутые кожей кресла странным

образом не издавали никакого запаха. Это меня крайне разочаровало, ибо

Оскар, который в жизни еще не сидел на кожаном кресле, имел о запахе кожи

столь четкое представление, что цайдлеровская обивка кресел и стульев

вызвала у него сильные подозрения и была принята за искусственную кожу.

обтянутых натуральной кожей кресел сидела фрау Цайдлер. На ней был скверно

сшитый серый костюм спортивного покроя. Юбка задралась выше колен,

демонстрируя полоску нижнего белья в три пальца шириной. Поскольку она не

стала одергивать задравшуюся юбку и глаза у нее -- как показалось Оскару --

были заплаканные, я, со своей стороны, не осмелился начать приветственный

разговор, дабы заодно себя представить. Я отвесил безмолвный поклон, причем

завершение его было опять-таки адресовано Цайдлеру, который представил мне

свою жену движением большого пальца и кратким покашливанием.

затемнял ее, увеличивал и уменьшал. Чемодан с барабаном я оставил у дверей,

сам же приблизился с регистрационным бланком к Цайдлеру, который стоял в

простенке. Оскар не услышал соб ственных шагов, ибо ступал -- как мне

впоследствии удалось подсчитать -- сразу по четырем коврам, лежавшим один на

другом, и чем выше, тем меньшего формата, образуя своими разноокрашенными, с

бахромой или без бахромы, краями пеструю лестницу, нижняя ступенька которой

была красновато-коричневой и начиналась вблизи стен комнаты, вторая, скажем

зеленая, по большей части убегала под мебель, под тяжелый буфет, например,

под горку, полную рюмок для ликера, дюжинами там стоявших, под просторную

супружескую кровать. А вот край третьего ковра, синий и узорный, был открыт

взору от одного угла до другого. На долю четвертого -- винно- красный бархат

-- выпала задача держать на себе круглый, покрытый для сохранности клеенкой

раздвижной стол и четыре обитых кожей стула с декоративными металлическими

кнопками.

настенными, висело на стенах либо свернутыми в трубку прозябало по углам,

Оскар пришел к выводу, что Еж до реформы торговал коврами, а после реформы

так и остался на них сидеть.

колорит ковровых дорожек, был застекленный портрет Бисмарка в простенке

между окнами. Заполняя своим задом кожаное кресло, Еж сидел как раз под

канцлером и даже обнаруживал известное с ним сходство. Когда он взял у меня

из рук бланк пере езда, после чего зорко, критически и с явным нетерпением

изучил обе стороны, шепотом заданный его женой вопрос, все ли тут в порядке,

вызвал у него приступ ярости, еще более сблизивший его с железным канцлером.

Кресло его выплюнуло. Он стоял на четырех коврах, он наполнил себя и свой

жилет воздухом, одним прыжком достиг первого и второго ковра и обрушил на

голову своей жены, склонившейся над шитьем, следующую фразу:

"Ктотутразеваетроткогдаегонеспрашивают-иговоритьемунечегоаговорю туттолькоя!

Молчать!"

и по-прежнему ковыряла свое шитье, проблема для бессильно скачущего на

коврах Ежа состояла в том, чтобы убедительно разыграть и доиграть свой гнев.

Одним шагом он достиг горки, открыл ее, так что все задребезжало, осторожно

растопыренными пальцами достал оттуда восемь рюмок, вытащил загруженные руки

из витрины, не причинив рюмкам вреда, прокрался шажок за шажком -- ни дать,

ни взять гостеприимный хозяин, который решил позабавить себя и своих гостей

упражнением на ловкость, -- к выложенной зеленым кафелем печке-голландке и,

забыв про осторожность, швырнул весь свой хрупкий груз в холодную чугунную

дверцу.

известной меткости. Еж не спускал скрытых под очками глаз со своей жены,

которая тем временем встала и пыталась возле правого окна вдеть нитку в

игольное ушко. Секунду после того, как Еж бил рюмки, ее непростая,

свидетельствующая о твердой руке попытка увенчалась успехом. Фрау Цайдлер

вернулась в свое еще теплое кресло, села так, что юбка у нее опять задралась

и опять на три пальца выглянуло розовое белье. Путь жены к окну, вдевание

нитки и обратный путь Еж наблюдал с профилактической язвительностью, но и с

явным почтением. Едва она села, он сунул руку за печь, достал оттуда совок и

метелочку, сгреб осколки, высыпал сметенное на газету, уже более чем

наполовину заваленную осколками рюмок, так что для следующего разбивания в

связи с очередным взрывом ярости просто не оставалось места.

из тех времен, когда он резал голосом стекло, я не возьмусь утверждать,

будто читатель так уж и не прав, вот ведь и я любил некогда выражать своей

гнев в осколках -- но никто и никогда не видел, чтобы после этого я хватался

за совок и метелку.

снова протянул ему бланк, который Еж не мог не уронить, когда запустил обе

руки в горку. Цайдлер наконец расписался и сообщил мне, что в квартире у

него надлежит соблюдать порядок, иначе к чему мы все придем, он недаром

пятнадцать лет представитель, он представляет фирму машинок для стрижки

волос, а знаю ли я вообще, что это такое.

несколько разъяснительных взмахов в воздухе, на основании которых Цайдлер

мог догадаться, что по части машинок я в курсе. Его недурно подстриженная

щетина свидетельствовала о том, что представитель он вполне достойный.

Объяснив мне, по какому принципу распределяется его рабочее время -- неделя

поездок, два дня дома, -- он утратил какой бы то ни было интерес к Оскару и

только качался еж-ежом в светло-коричневой скрипящей коже, сверкая стеклами

очков, произнес то ли со значением, то ли без всякого значения "да-да-да" --

и мне пришлось уйти.

лишенная костей, но сухая рука. Еж помахал со своего кресла, помахал по

направлению к двери, где стоял багаж Оскара, и не успел я нагрузиться, как

услышал его вопрос:

подобное.

только взгляните, какая подвижность.

прыжков и упражнений почти акробатической сложности, которые освоил за

время, проведенное в фронтовом театре, превратив ее в хихикающую фрау

Цайдлер, а его -- в ежа, который не перестал хлопать себя по ляжкам, когда я

уже давно вышел в коридор и заносил свой багаж к себе, мимо сестринской

двери матового стекла, мимо двери туалета, мимо кухонной двери. Это было в

начале мая. И с того дня меня искушала, заполнила, покорила тайна

медицинской сестры: сестры сделали меня больным, неизлечимо больным, ибо

даже сегодня, когда все это осталось для меня далеко позади, я осмеливаюсь

противоречить моему санитару Бруно, если тот напрямик утверждает, будто лишь

мужчины способны ходить за больными, а желание пациентов, чтобы за ними

непременно ходили женщины, -- это просто еще один симптом болезни и ничего

больше: в то время как мужчина старательно ходит за пациентом и порой даже

исцеляет его, медсестра избирает женский путь -- она соблазняет пациента к

выздоровлению или к смерти, делая ее слегка эротизи-рованной и

привлекательной.

подобно мне, каждые два года получал от сестры подтверждение своей жизни,

тот сохраняет благодарность и не позволяет ворчливому, хоть и симпатичному

санитару так уж сразу, из чисто профессиональной зависти, очернить в его

глазах все се стринское сословие.

третьего дня рождения. Помнится мне, ее звали сестра Лотта и родом она была

из Прауста. Сестру Инге, доктора Холлаца я мог сохранить на много лет. После

обороны Польской почты я достался нескольким сестрам зараз. Запомнил же я

только одно имя: ее звали не то сестра Эрни, не то сестра Верни. Безымянные

сестры в Люнебурге, в университетских клиниках Ганновера. Потом сестры в

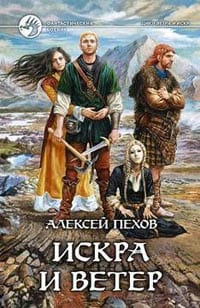

Пехов Алексей

Пехов Алексей Майер Стефани

Майер Стефани Володихин Дмитрий

Володихин Дмитрий Акунин Борис

Акунин Борис Конюшевский Владислав

Конюшевский Владислав Свержин Владимир

Свержин Владимир