- Женщины и девушки! - орал Сиротин, перебарывая радио. - Красавицы вы

мои! Я правду вам скажу: на войне - все, как в жизни. Кому гроб, кому слезы,

кому почет на грудь. Поэтому за всех выпить полагается!.. Выпьем и отдадим

все силы фронту. Все силы!..

Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы

насмешливо-брезгливо, но вмешаться не спешил. Уже какая-то, мигом

захмелевшая, бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ватнике не по

росту ей, пританцовывала, притопывала огромным башмаком, истошно гикая и то

попадая в такт бравурного марша, а то нарочно невпопад. Бабка из своих малых

сил очень старалась всех развеселить, насмешить - и явно преуспевала:

парни-зенитчики, спешившиеся шоферы, женщины с огородов, запрудив шоссе,

сгруживались вокруг нее, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто

просто смотрел с невольной, не сгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и

на него, генерала, - как из отодвинувшейся перспективы, из окуляров

перевернутого бинокля уже, поди, выяснилось вполне, что не погибли

генеральские сыновья, чепуха это, все у него в ажуре, и, стало быть, за него

тоже праздновали, за его, как с неба свалившиеся, звезды. Худые пареньки с

тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с

бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими

или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от

выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных

грязью и обвисших юбках, в пудовых сапогах, - так выглядел этот, всегда

непонятный, народ. И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем

этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и

еще не вся пролилась, сейчас только и начнется неумолимая расправа - над

теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, - и еще добавь,

добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! - и они этого зла

не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их,

заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих - к тому же

и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в

штыковые атаки, - это общее, заранее объявленное "изменой", не простится

одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались они пленными,

когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи он все

это - и что произойдет? Проникнутся эти люди чужими сломанными судьбами? И

хотя б на минуту прервется или омрачится праздник? А может быть, тяжкий грех

- прерывать его, омрачать? Может быть, все то, что он сказал бы, и не важно

- в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому

из них не известный "Сятин"?

Наверно, есть, думал генерал, еще какая-то справедливость, другая,

которой он не постиг, а постиг - Верховный. Он-то лучше всех изучил, что

нужно этому народу. Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для

себя настоял в ноябре сорок первого: "Парад на Красной площади состоится,

как всегда". Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал

совет, да были же и другие советы, важно - какой из них он принял, а принял

- как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел

понять - что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил,

единственные и верные его спасители, - и человеческое в нем дрогнуло? Не мог

же так просто, на ветер бросить: "Братья и сестры!" Так Бог не обращается к

человеку! То был - "отец", а то вдруг - "братья", "сестры". С горной высоты

сошел смиренно, почувствовал себя равным со всеми, одним из всех. И в самые

страшные дни, на пределе отчаяния, сказал вовсе не парадно, а как мог бы

любой, как равный всем: "Будет и на нашей улице праздник". Какие слова

нашел! Какое в них послышалось обещание! Отныне все по-другому пойдет - еще

не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России,

сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку - поверх

всех голов, над интригами завистников - и разрубил узел, который никак не

развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай

Бог кому признаться, прочел - и отвел: "Мелочи, мелочи, не имеет значения".

И остановил на пороге Москвы, как будто пригвоздил, предупредив все нелегкие

разговоры в Генштабе. И отметил-то как - в числе немногих, самому Ватутину

не дал Героя, а ему, Кобрисову, пожаловал... И оставил только одно, не

отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был

составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть,

повисли на нем...

Между тем содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на

свет пятилитровая канистра из-под моторного масла с чуть разбавленным

спиртом-сырцом. Адъютант Донской и тут не вмешался. Шестериков, охнув,

кинулся было спасать канистру, но генерал его удержал за локоть.

-- Не надо, - сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. - Не жмись.

Гуляют люди!

... Гуляли, наверно, и там, в Мырятине. Еще на западной окраине

автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на

всякий случай старательно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и

пустую еще искали "керосинщиков", поджегших мебельную фабрику, только что

занятую и оприходованную как спасенное имущество, - пока не выяснилось, что

сами же и подожгли ненароком еще не различить было, где перестрелка, а где

так, салютуют от избытка чувств, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в

скверике уже в центре телеграфистки и радисточки сменили тяжелую кирзу на

сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и собирались выйти погулять на

главный проспект уже кто-то разведал, где дополнительное спиртное, и тащил

его в родную роту сразу в четырех касках, держа их за ремешки уже дымили на

площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с

кастрюльками и горшочками - и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали

немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким

грязным лоскутом, что его не признали за белый... И может быть, вся вот эта

неразбериха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и понемногу забыли, как на

мглистом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод в низу живота,

молясь про себя и ожидая ракету.

Потом они узнают, потом объяснят им, что это было великое наступление.

Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта -

вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.

- Товарищ командующий, - сказал Донской построжавшим голосом. И

поправился, нарочито выделяя новое обращение: - Товарищ генерал-полковник...

Виноват, но все-таки ехать пора. Тут уже, в конце концов, я отвечаю.

Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.

- Ожидается, что мы сегодня прибудем, - напомнил Донской, застегивая на

нем пуговицы. - Хорошо бы до одиннадцати. Время есть, но нужно же в себя

прийти.

- Хорошо бы, - сказал генерал.

Он шел к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом

под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие,

расступались перед ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков

торопливо совал в мешок стопки, вилки, ножи, салфетки, сворачивал скатерть,

плащ-палатку, шинель. С двумя громоздкими свертками он поднялся к машине и

сунул их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.

- Получше не мог уложиться? - спросил генерал.

- Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько...

- Сколько б ни ехать, а фронтовую укладку соблюди. Чтоб ничего не

торчало, ноги бы не мешало вытянуть.

- Ну, я на колени возьму.

- Не надо на колени.

Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных

бровей в нем появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской

почувствовал в груди некое замирание: "Никак, он сразу туда решил ехать".

Это даже восхитило Донского - в высочайшее присутственное место заявиться

вот такими, как есть, на заляпанном "виллисе", во всем повседневном,

полевом, пропахшими грязью дорог, потом, бензинной гарью, немножко и

коньячком - тоже не повредит в такой день! - пропахшими фронтом. И еще бы

разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят.

Если в том и есть генеральская дурь, то - высокого свойства. Интересно,

подумал он, из ста генералов сколькие так бы и поступили? А сколькие - не

посмели бы?

Однако ж генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил

ногу в "виллис" и спросил водителя:

- Как у тебя с бензином, Сиротин?

- До Москвы-то? - Сильно порозовевший Сиротин, переваливая

малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. - Да на

нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, тарщ командщ,

эн-ту-зи-азме!

- А до Можайска? - спросил генерал. - Хватит без заправки?

В груди адъютанта Донского явственно что-то стало опускаться.

- Товарищ командующий... Виноват, но - Москва! Нас ведь сегодня в

Ставке ждут...

- Кто? - спросил генерал, тем же мстительным голосом, каким он кричал

про чиханье с косогора. - Кому там без нас не прожить? Ставка нам уже все

сказала. Сам сказал!..

- Еще раз виноват... Хоть я и перебрал малость,- последнюю фразу

Донской произнес с нажимом, - но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно!

Вы же потом с меня взыщете...

Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные

марши смолкли, из черного раструба изливалась тягучая печальная мелодия.

- Вот это мы приняли? - спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо

адъютанта. - Звезды на грудь и на плечи - приняли, я спрашиваю? То, что ты

говоришь - "свое"... Значит, и все остальное должны принять! Кровь пролитая,

люди погибшие - не зовут тебя, майор Донской?

Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробы, выпрямился и

поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.

- Ставка-то - Бог с ней, оно и лучше туда носа не казать. Но неужто

Володихин Дмитрий

Володихин Дмитрий Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Корнев Павел

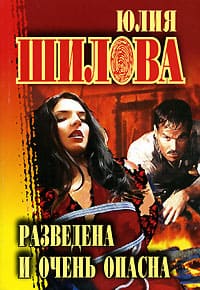

Корнев Павел Шилова Юлия

Шилова Юлия Шилова Юлия

Шилова Юлия