Грин Грэм

Конец одного романа

Книга первая

которого смотрим вперед или назад. Я говорю "мы" с не должной гордостью

писателя, которого (если замечали) хвалили за мастерство; а выбрал я, своей

волей выбрал темный январский вечер 1946 года, Коммон, Генри Майлза в

потоках дождя -- или образы эти меня выбрали? По законам моего ремесла

прилично, правильно начать отсюда, но если бы я верил хоть в какого-то бога,

я бы поверил и в руку, которая тронула меня за локоть, и в голос, сказавший:

"Заговори с ним, он тебя не видит".

сильное слово для нас, людей, я ненавидел и его, и жену его Сару. Наверное,

после этого вечера он возненавидел меня, как ненавидел иногда жену и того,

другого, в которого мы, на наше счастье, не верили. Так что это рассказ

скорее о ненависти, чем о любви, и если я похвалю Генри или Сару, можете мне

верить -- я пишу наперекор себе, ибо горжусь как писатель, что предпочитаю

посильную правду даже своей непосильной ненависти.

конце концов, у него была Сара (так я думал). Мне удобства и уют неприятны

-- одинокому легче, когда ему не слишком хорошо. Мне было чересчур уютно

даже в моей комнате на плохой, южной стороне, среди чужой, старой мебели; и

я прикинул: не прогуляться ли под дождем, не выпить ли? Наш маленький холл

был полон чьих-то шляп, пальто, и я по ошибке взял чужой зонтик -- к жильцу

со второго этажа пришли гости. Потом я закрыл за собой стеклянную дверь и

осторожно спустился по лестнице; она пострадала от бомбы в 1944 году, и ее

все не чинили. По некоторым причинам я помнил, что в ту бомбежку толстое,

безобразное викторианское стекло выдержало удар, как выдержали бы наши деды.

макинтош; и тут я увидел Генри. Мне было так легко пройти мимо -- он не

захватил зонтика и буквально ослеп от дождя. Черные, голые деревья защитить

не могли, они торчали как сломанные трубы, и вода лилась прямо на его темную

шляпу, на строгое чиновничье пальто. Если бы я прошел мимо, он бы меня не

заметил, и уж точно бы не заметил, отойди я фута на два; но я сказал:

засветились, словно мы давно и близко дружим.

должен ненавидеть, не я его.

хочется поддеть -- наверное, это те, кто наделен неведомыми нам

достоинствами.

шляпу, которую неожиданный шквал чуть не унес на северную сторону.

обрадовался, если бы она оказалась несчастной, больной, при смерти. Тогда я

думал, что от ее страданий мне будет легче, смерть ее меня освободит. Если

бы она умерла, думал я, я мог бы даже полюбить бедного, глупого Генри.

он отвечал так другим, а я, я один знал, где она.

со мной. Раньше мы пили только дома, у него.

меня по фамилии, словно у меня нет имени, хотя мои изысканные родители дали

мне вульгарное имя "Морис".

полтора года!" От северной стороны до южной -- меньше пятисот ярдов. Неужели

ни разу не спросил: "Сара, как там Бендрикс? Может, позовем его?" -- а

ответы не показались ему странными, уклончивыми, подозрительными? Я

провалился куда-то, словно камень -- в воду. Наверное, всплески волны

огорчали Сару не больше недели, ну с месяц, но Генри не видел ничего. Я

ненавидел его слепоту и раньше, когда ею пользовался,-- я знал, что и другие

могут воспользоваться ею.

а под оранжево-розовыми остатками продажного веселья молодая хозяйка,

навалившись грудью на стойку, презрительно разглядывала посетителей.

огляделся, где бы повесить шляпу. Мне показалось, что он не бывал в баре,

это -- не кафе, где он завтракал с коллегами.

ним. Вряд ли я познакомился бы с Генри и с Сарой, если бы не начал в 1939

году роман о крупном чиновнике. Как-то, споря с Уолтером Безан-гом. Генри

Джеймс сказал, что настоящей писательнице достаточно пройти мимо казармы,

чтобы написать роман о гвардейцах; я же думаю, что рано или поздно ей надо с

гвардейцем переспать. Конечно, с Генри я не спал, но сделал, что мог. В

первый же вечер, когда я повел Сару в ресторан, я твердо и холодно решил

расспросить как следует жену чиновника. Она этого не знала; она думала, что

я искренне интересуюсь ее жизнью, и, наверное, из-за этого я ей понравился.

Я спрашивал, когда Генри завтракает, как ездит на службу -- в метро, в

автобусе, в такси? -- приносит ли домой работу, есть ли у него портфель с

гербом. Так мы подружились -- она была рада, что кто-то всерьез о [носится к

Генри. Он человек значительный, как значителен слон,-- он крупный чиновник;

но есть значительность, к которой очень трудно относиться всерьез. Служил он

в министерстве социального обеспечения, которое называли министерством

домашнего очага, и позже я смеялся над этим в те минуты, когда по злобе

хватаешь любое оружие. Я нарочно сказал Саре, что спрашивал про Генри только

для книги, чтобы его описать, а персонаж -- нелепый, комический. Тогда и

разлюбила она мой роман. Она была на редкость предана мужу, ничего не

скажешь, и в темные часы, когда бес овладевал моим разумом, я злился на

безобидного Генри, выдумывал сцены, которые стыдно записать. Однажды Сара

провела у меня целую ночь (я ждал этого, как ждет писатель последнего слова

книги), и моя случайная фраза испортила то, что иногда казалось нам полным

счастьем. Часа в два я уснул, проснулся в три и разбудил Сару, положив ей

руку на плечо. Наверное, я хотел все уладить, пока моя жертва не повернула

ко мне прелестное заспанное лицо. Она глядела доверчиво, она забыла ссору, и

даже это разозлило меня. Какие мы, люди, плохие, а еще говорят, что нас

создал Бог! Мне трудно представить Бога, который не прост, как уравнение, не

ясен, как воздух. Я сказал ей: "Лежу, думаю о пятой главе. Жует Генри кофе

перед важным заседанием?" Она покачала головой и тихо заплакала, а я,

конечно, сделал вид, что удивляюсь -- -- что тут такого, я думаю о моем

герое, Генри обидеть не хотел, самые симпатичные люди жуют кофейные зерна, и

так далее. Она выплакалась и уснула. Ока вообще крепко спала, и даже на это

я сердился.

спросил:

"Чтоб ты лопнул со своей грудастой бабой!", "Доброй вам гонореи, счастливого

сифилиса",-- и поскорей вернулся к веселому серпантину. Иногда я слишком

ясно вижу себя в других, и беспокоюсь, и очень хочу поверить в святость, в

высокую добродетель.

думал, что такому можно научиться в министерстве. Вот и снова я пишу с

горечью. Какая скучная, мертвая эта горечь! Если бы я мог, я бы писал с

любовью, но если бы я умел писать с любовью, я был бы другим и любви не

потерял. Но вдруг над блестящей плиткой столика что-то коснулось меня -- не

любовь, просто жалость к несчастному; и я сказал Генри:

Флинт Эрик

Флинт Эрик Конан-Дойль Артур

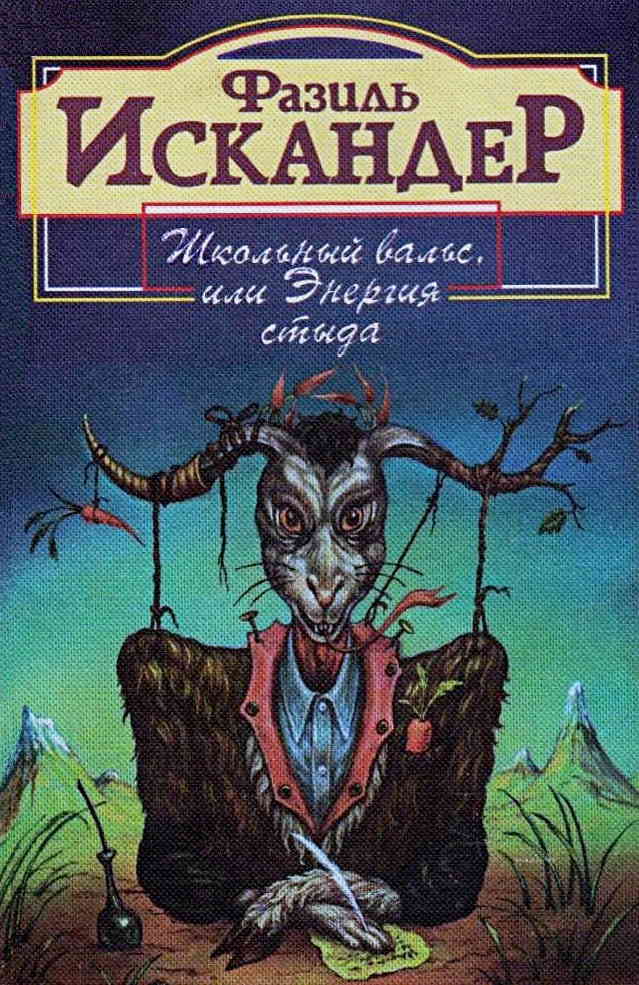

Конан-Дойль Артур Фазиль Искандер

Фазиль Искандер Прозоров Александр

Прозоров Александр Василенко Иван

Василенко Иван Прозоров Александр

Прозоров Александр