Бориса Нарциссова, писал:

<...> В русском зарубежье ищут новые пути немногие: Ирина Бушман, Олег

Ильинский, Игорь Чиннов. Пожалуй, это и все. Или почти все".

предшественник в поэзии зарубежья -- Юрий Одарченко, -- Филиппов на том и

заканчивает. Прочитав наш четырехтомник, читатель может убедиться, до какой

степени шире круг авторов, искавших и по сей день ищущих "свои нуги". Едва

ли был заметным модернизм только в довоенной поэзии, -- да и тогда имелись

исключения: тот же сюрреалист Поплавский или "аномалии" -- нигде в мире,

кроме школы русской поэзии в довоенной Америке, никогда не утверждался столь

прочно "полусонет" -- неожиданная и удивительно гибкая форма семистишия, в

которой наиболее ярко проявили себя Г. Голохвастов и Д. Магула.

Нарциссов.

содержании -- Ильязд, Божнев.

Синкевич, Рязановский, Легкая и многие другие.

поэтов третьей волны! Многие "табуированные" темы вышли на поверхность в

последние десятилетия, -- упомянем хотя бы поздние стихи Перелешина. К тому

же "парижская" школа с ее засушенно-петербургской, откровенно иммортельной

поэтикой изрядно приувяла в эмиграции -- с одной стороны, под мощным

натиском лучших дарований второй волны; с другой -- под немалым влиянием

неизвестно как выжившей "харбинской ноты" (Несмелов, Колосова, Борис Волков)

-- пусть поэтов не было в живых, но была жива их грубо-гражданская патетика;

с третьей -- она перерождалась сама по себе. Безусловный адепт "парижской

ноты" Игорь Чиннов превратился в автора таких "гротесков", которым

позавидовал бы и Одарченко. Кристально чистый лирик в раннем творчестве,

мюнхенская поэтесса Ирина Бушман стала не только писать верлибры, в ее стихи

неожиданно вломилась политика -- прочтите одно только ее стихотворение "Он

перешел границу до зари..." в нашей антологии. Наконец, стихи Валентины

Синкевич за два последних десятилетия -- это попытка синтеза классической

формы и верлибра, американских тем и российских, даже украинских. "Чистые

верлибристы", скажем Шаталов или Рязановский, в прежнее представление о

поэзии эмиграции уже вообще никак не вписываются.

и в России, и в рассеянии -- всего лишь пятое изобретение велосипеда,

десятое открытие жесткого гамма-излучения, тридцатое обоснование теории

относительности. За доказательством отсылаю к тексту нашей антологии, в ней

"непослушная" поэзия русской эмиграции представлена совсем не бедно, вплоть

до образцов почти пародийных: ведь "Антистихи" Олега Ильинского -- явная

попытка показать, чем может обернуться неумеренное и неосмысленное

злоупотребление поэтикой позднего Мандельштама. Но Ильинский-то смеется, а

наши доморощенные новаторы все то же самое пишу! всерьез, а критики всерьез

ведут разборы, а читатели всерьез не понимают: то ли они сами в чем-то

отстали, то ли их дурачат. То же и с другими поздними стихотворениями

Ильинского -- "Курдоят", к примеру. Его стихотворениями, кстати, завершается

наш четырехтомник, он самый молодой из второй волны -- в 1992 году Олег

Павлович отметил свое шестидесятилетие...

исток. В филадельфийском ежегоднике "Встречи", сменившем предшествовавшие

ему "Перекрестки", с каждым годом все меньше поэтов первых двух волн

эмиграции, все больше "третьих", а с недавнего времени появились уже и

"четвертые", как принято называть эмигрантов самого последнего времени,

покинувших Россию уже не столько по идеологическим, сколько по экономическим

соображениям. Тем не менее именно в последних номерах появился и стал

украшением альманаха раздел "Из зарубежного поэтического наследия", те

замелькали имена Волкова, Гальского и других "забытых". Но ни в альманах, ни

в нашу антологию всех находок такого "наследия" не уместить: слишком многих

оставила Россия за своими рубежами в XX веке, слишком многое еще нужно

найти, разобрать, изучить, издать. Не случайно в 1992 году в Филадельфии

впервые вышла антология поэтов второй волны: последние, кто может быть

отнесен к ней биографически, покинули СССР в 1947-- 1948 годах, а первая ее

антология выходит спустя сорок пять лет. Третья волна позаботилась о своих

антологиях куда как раньше.

пришел с фотоаппаратом на могилу Владислава Ходасевича и сделал ставший

позже всемирно известным снимок. На фотографии -- заброшенная могила без

ограды, с давно упавшим к изножью крестом, а кругом -- груды палой листвы,

огромные груды.

сказанные в стихотворении на смерть друга, художника и поэта Сергея

Бонгарта, впору поставить подписью к фотографии Хинрихса. Казалось, ничто

уже не спасет от запустения и забвения и русские могилы, разбросанные но

всему миру, и то, что русскими людьми создано в рассеянии. И дело даже не в

том, что могила Ходасевича была в самое короткое время приведена в полный

порядок; просто здесь, как чуть ли не но всех случаях жизни, следовало

вовремя вспомнить слова Екклесиаста о том, что "время плакать, и время

смеяться": Юрий Мандельштам именно плакал, опуская гроб Ходасевича и вырытую

могилу. Могилой самого Юрия Мандельштама стало чадное небо над трубой

крематория в немецком концлагере, ее не "приведешь в порядок". Важно то, что

сейчас наследие и Ходасевича, и Юрия Мандельштама читателям уже возвращено.

Не знаю, повод ли это смеяться, но повод порадоваться -- наверняка. И снова

взяться за работу. Ибо молчаливые могилы властно требуют к себе внимания. На

русском кладбище в Сантьяго-де-Чили лежит Марианна Колосова, в Касабланке, в

Марокко, похоронен Владимир Гальской, в Рио-де-Жанейро -- Валерий Перелешин,

в Дармштадте -- Юрий Трубецкой-Нольден, в Санта-Монике -- Сергей Бонгарт, и

многие другие во многих других юродах, иные же и вовсе нигде, но всех их

нужно собрать и отдать читателю, ибо кончилось время разбрасывать камни,

настало время их собирать.

Иванова, ставшая не без помощи Вертинского всемирно известной, взята в

качестве заголовка нашей антологии. "Мы" здесь означает и тех, кто провел

семьдесят лет в рассеянии, и нас, тех, кто как-то выжил в России. Время

неумолимо перевернуло страницу -- ветер уже не может вернуться на ту

планету, на которой мы прежде жили, хотя и неизбежно возвращается на круги

своя.

теперь. Унесенные ветром времени и бедствий русские поэты-эмигранты отдают

нам свое заветное наследство.

двадцатого столетия, его конец.

Володихин Дмитрий

Володихин Дмитрий Нортон Андрэ

Нортон Андрэ Беляев Александр

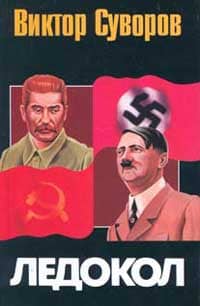

Беляев Александр Суворов Виктор

Суворов Виктор Суворов Виктор

Суворов Виктор Конюшевский Владислав

Конюшевский Владислав