– Он сошел с ума, – пробормотал Жеан, – гораздо проще написать Fatum [Рок, судьба (лат.)], ведь не все же обязаны знать по-гречески!

Архидьякон опять сел в кресло и уронил голову на сложенные руки, подобно больному, чувствующему в ней тяжесть и жар.

Школяр с изумлением наблюдал за братом. Открывая свое сердце навстречу всем ветрам, следуя лишь одному закону – влечениям природы, дозволяя страстям своим изливаться по руслам своих наклонностей, Жеан, у которого источник сильных чувств пребывал неизменно сухим, так щедро каждое утро открывались для него все новые и новые стоки, не понимал, не мог себе представить, с какой яростью бродит и кипит море человеческих страстей, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, как вздувается, как рвется из берегов, как размывает сердце, как разражается внутренними рыданиями в безмолвных судорожных усилиях, пока, наконец, не прорвет свою плотину и не разворотит свое ложе. Суровая ледяная оболочка Клода Фролло, его холодная личина высокой недосягаемой добродетели вводили Жеана в заблуждение. Жизнерадостный школяр не подозревал, что в глубине покрытой снегом Этны таится кипящая, яростная лава.

Нам неизвестно, догадался ли он тут же об этом, однако при всем его легкомыслии он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало видеть, что увидел душу своего старшего брата в одном из самых сокровенных ее проявлений и что Клод не должен об этом знать. Заметив, что архидьякон снова застыл, Жеан бесшумно отступил и зашаркал перед дверью ногами, как человек, который только что пришел и предупреждает о своем приходе.

– Войдите! – послышался изнутри кельи голос архидьякона. – Я поджидаю вас! Я нарочно оставил ключ в замке. Войдите же, мэтр Жак!

Школяр смело переступил порог. Архидьякону подобный визит в этом месте был нежелателен, и он вздрогнул.

– Как, это ты, Жеан?

– Да, меня зовут тоже на «Ж», – отвечал румяный, дерзкий и веселый школяр.

Лицо Клода приняло свое обычное суровое выражение.

– Зачем ты сюда явился?

– Братец, – ответил школяр, с невинным видом вертя в руках шапочку и стараясь придать своему лицу приличное, жалобное и скромное выражение, я пришел просить у вас…

– Чего?

– Наставлений, в которых я очень нуждаюсь. – Жеан не осмелился прибавить вслух: «и немного денег, в которых я нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы не была им оглашена.

– Сударь! – холодно сказал архидьякон. – Я очень недоволен вами.

– Увы! – вздохнул школяр.

Клод, полуобернувшись вместе со своим креслом, пристально взглянул на Жеана.

– Я очень рад тебя видеть.

Вступление не предвещало ничего хорошего. Жеан приготовился к жестокой головомойке.

– Жеан! Мне ежедневно приходится выслушивать жалобы на тебя. Что это было за побоище, когда ты отколотил палкой молодого виконта Альбера де Рамоншана?

– Эка важность! – ответил Жеан. – Скверный мальчишка забавлялся тем, что забрызгивал грязью школяров, пуская свою лошадь вскачь по лужам!

– А кто такой Майе Фаржель, на котором ты изорвал одежду? – продолжал архидьякон. – В жалобе сказано: Tunicam dechiraverunt. [Разорвали рубаху («кухонная» латынь)]

– Ничего подобного! Просто дрянной плащ одного из школяров Монтегю. Только и всего!

– В жалобе сказано tunicam, а не cappettam [Рубаху, а не плащ (лат.)]. Ты понимаешь по-латыни?

Жеан молчал.

– Да, – продолжал священник, покачивая головой, – вот как теперь изучают науки и литературу! Полатыни еле-еле разумеют, сирийского языка не знают, а к греческому относятся с таким пренебрежением, что даже самых ученых людей, пропускающих при чтении греческое слово, не считают невеждами и говорят: Graecum est, non legitur [Это по-гречески; прочесть невозможно (лат.)].

Школяр устремил на него решительный взгляд.

– Брат! Тебе угодно, чтобы я на чистейшем французском языке прочел вот это греческое слово, написанное на стене?

– Какое слово?

– 'Anagkh.

Легкая краска, подобная клубу дыма, возвещающему о сотрясении в недрах вулкана, выступила на желтых скулах архидьякона. Но школяр этого не заметил.

– Хорошо, Жеан, – пробормотал старший брат. – Что же означает это слово?

– Рок.

Обычная бледность покрыла лицо Клода, а школяр беззаботно продолжал:

– Слово, написанное пониже той же рукой, Avayxeia означает «скверна». Теперь вы видите, что я разбираюсь в греческом.

Архидьякон хранил молчание. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.

Юный Жеан, отличавшийся лукавством балованного ребенка, счел момент подходящим, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым умильным голосом:

– Добрый братец! Неужели ты так сильно гневаешься на меня и оказываешь мне неласковый прием из-за нескольких жалких пощечин и затрещин, которые я надавал в честной схватке каким-то мальчишкам и карапузам, quibusdam marmosetis? Видишь, Клод, латынь я тоже знаю.

Но все это вкрадчивое лицемерие не произвело на старшего брата обычного действия. Цербер не поймался на медовый пряник. Ни одна морщина не разгладилась на лбу Клода.

– К чему ты клонишь? – сухо спросил он.

– Хорошо, – храбро сказал Жеан. – Вот к чему. Мне нужны деньги.

При этом нахальном признании лицо архидьякона приняло наставнически-отеческое выражение.

– Вам известно, господин Жеан, что ленное владение Тиршап приносит нам, включая арендную плату и доход с двадцати одного дома, всего лишь тридцать девять ливров, одиннадцать су и шесть парижских денье. Это, правда, в полтора раза больше, чем было при братьях Пакле, но все же это немного.

– Мне нужны деньги, – твердо повторил Жеан.

– Вам известно решение духовного суда о том, что все наши дома, как вассальное владение, зависят от епархии и что откупиться от нее мы можем не иначе, как уплатив епископу две серебряные позолоченные марки по шесть парижских ливров каждая. Этих денег я еще не накопил. Это тоже вам известно.

– Мне известно только то, что мне нужны деньги, – в третий раз повторил Жеан.

– А для чего?

Этот вопрос зажег луч надежды в глазах юноши. К нему вернулись его кошачьи ужимки.

– Послушай, дорогой Клод, – сказал он, – я не обратился бы к тебе, если бы у меня были дурные намерения. Я не собираюсь щеголять на твои деньги в кабачках и прогуливаться по парижским улицам, наряженный в золотую парчу, в сопровождении моего лакея, sit teo laquasio [С моим лакеем («кухонная» латынь)]. Нет, братец, я прошу денег на доброе дело.

– На какое же это доброе дело? – слегка озадаченный, спросил Клод.

– Два моих друга хотят купить приданое для ребенка одной бедной вдовы из общины Одри. Это акт милосердия. Требуется всего три флорина, и мне хотелось бы внести свою долю.

– Как зовут твоих друзей?

– Пьер Мясник и Батист Птицеед.

– Гм! – пробормотал архидьякон. – Эти имена так же подходят к доброму делу, как пушка к алтарю.

Жеан очень неудачно выбрал имена друзей, но спохватился слишком поздно.

– А к тому же, – продолжал проницательный Клод, – что это за приданое, которое должно стоить три флорина? Да еще для ребенка благочестивой вдовы? С каких же это пор вдовы из этой общины стали обзаводиться грудными младенцами?

Жеан вторично попытался пробить лед.

– Так и быть, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня вечером к Изабо-ла-Тьери в Валь-д'Амур!

– Презренный развратник! – воскликнул священник.

– 'Avayveia, – прервал Жеан.

Это слово, заимствованное, быть может не без лукавства, со стены кельи, произвело на священника странное впечатление: он закусил губу и только покраснел от гнева.

– Уходи, – сказал он наконец Жеану, – я жду одного человека.

Школяр сделал последнюю попытку:

– Братец! Дай мне хоть мелочь, мне не на что пообедать.

– А на чем ты остановился в декреталиях Грациана?

– Я потерял свои тетради.

– Кого из латинских писателей ты изучаешь?

– У меня украли мой экземпляр Горация.

– Что вы прошли из Аристотеля?

– А вспомни, братец, кто из отцов церкви утверждает, что еретические заблуждения всех времен находили убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Плевать мне на Аристотеля! Я не желаю, чтобы его метафизика поколебала мою веру.

– Молодой человек! – сказал архидьякон. – Во время последнего въезда короля в город у одного из придворных, Филиппа де Комина, на попоне лошади был вышит его девиз: Qui поп laborat, non manducet. Поразмыслите над этим.

Опустив глаза и приложив палец к уху, школяр с сердитым видом помолчал с минуту. Внезапно, с проворством трясогузки, он повернулся к Клоду:

– Итак, любезный брат, вы отказываете мне даже в одном жалком су, на которое я могу купить кусок хлеба у булочника?

– Qui non laborat, non manducet. [Кто не работает, пусть не ест (лат.)]

При этом ответе неумолимого архидьякона Жеан закрыл лицо руками, словно рыдающая женщина, и голосом, исполненным отчаяния, воскликнул: otototototoi!

– Что это значит, сударь? – изумленный выходкой брата, спросил Клод.

Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Роллинс Джеймс

Роллинс Джеймс Никитин Юрий

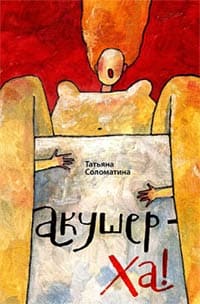

Никитин Юрий Соломатина Татьяна

Соломатина Татьяна