кончилось для вас благополучно и как можно скорей! В любых иных условиях

было бы дерзостью, но здесь - разрешите узнать ваше имя и звание.

попасть ему в тон.

тюремщика, который направился в другой конец помещения, - я надеюсь, вы не в

секретную?

именно это выражение.

нашего общества кое-кто сначала находился в секретной, но это продолжалось

недолго. - Затем, повернувшись к остальным, он прибавил, повысив голос: - С

сокрушением сообщаю: в секретную.

к заделанной железными прутьями двери, где его дожидался тюремщик, и в хоре

голосов, напутствующих его добрыми пожеланиями, особенно участливо и

сердечно звучали голоса женщин. У двери он обернулся поблагодарить их от

всей души; тюремщик, пропустив его вперед, захлопнул дверь, и все эти

призрачные виденья навеки скрылись из глаз Дарнея.

поднялись на сорок ступеней (всего каких-нибудь полчаса, как Дарней стал

узником, а он уже считал ступени), тюремщик отпер низкую черную дверь, и они

вошли в одиночную камеру, холодную, сырую, но не темную.

проверять, тогда спросите. А пока что ничего, кроме еды, покупать нельзя.

тюремщик, прежде чем уйти, внимательно оглядывал все четыре стены и эти

предметы, узник стоял, прислонясь к притолоке, и странные мысли бессвязно

проносились у него в голове: "Вот этот тюремщик, он весь точно налит водой,

совсем как утопленник, распух с головы до ног..." А когда тюремщик ушел, у

него так же бессвязно завертелась другая мысль: "Похоронили меня, как будто

я уже умер". Затем он шагнул к матрацу и нагнулся, чтобы осмотреть его, но

тотчас же отшатнулся с омерзением. "Вот эта ползучая мразь, как только

человек умер, сейчас же и заводится в трупе", - подумал он.

половиной, пять на четыре с половиной". Узник шагал взад и вперед, вдоль и

поперек по камере и считал шаги, а уличный шум города глухо звучал за

стенами, сливаясь в сплошной гул неумолчного барабанного боя и дикого

неистового рева многоголосой толпы. "Он шил башмаки - шил башмаки - шил

башмаки". Узник метался по камере и снова и снова принимался считать шаги,

стараясь отвлечься от повторения этих привязавшихся к нему слов. "Как они

внезапно исчезли, эти призраки, когда захлопнулась дверь. Там, среди этих

видений, мелькнула женщина в черном; она стояла в амбразуре окна, и свет

падал на ее золотистые волосы, она чем-то напомнила мне... О господи! Лучше

уж ехать опять по бесконечным дорогам, мимо светящихся огней деревень, где

не спят по ночам!.. Он шил башмаки - шил башмаки - шил башмаки. Пять на

четыре с половиной..." Все эти бессвязные обрывки всплывали неожиданно

откуда-то из глубины его сознания, и он шагал все быстрее, быстрее, не

переставая лихорадочно считать; а в неумолчном шуме города сквозь рев

многоголосой толпы, звучавший по-прежнему глухим барабанным боем, ему

слышались горестные, скорбные, милые его сердцу голоса.

большого особняка, стоявшего в глубине двора, за высокой оградой с чугунными

воротами. Дом принадлежал знатному вельможе, который жил в нем до тех пор,

пока волнения и беспорядки не вынудили его обратиться в бегство.

Переодевшись в платье собственного повара, он перебрался через границу. Но и

после этого превращения в загнанного зверя, спасающегося от преследующих его

охотников, он сохранил свои прежние черты и остался тем самым монсеньером,

которому три молодца лакея, не считая вышеупомянутого повара, подавали в

постель утренний шоколад.

услуги платили высокое жалованье, изъявили пламенную готовность искупить

свою вину и перерезать горло своему господину, чтобы принести его в жертву

на алтарь новоявленной Республики, единой, неделимой, несущей Свободу,

Равенство, Братство или Смерть, и дом был сначала опечатан, а затем объявлен

государственной собственностью. События так быстро следовали одно за другим,

и декрет за декретом издавались с такой стремительностью, что третьего

сентября вечером народные блюстители закона уже распоряжались в доме

монсеньера; они водрузили на нем трехцветный флаг и, расположившись с

удобством в парадном зале, распивали коньяк.

парижская контора, глава фирмы очень скоро сошел бы с ума и его имя

неминуемо попало бы в Лондонскую Газету, в коей сообщаются имена банкротов.

Ибо трудно даже и вообразить себе, чтобы трезвое английское здравомыслие и

английская респектабельность могли мириться с рядами померанцевых деревьев в

кадках на дворе банка или, еще того хуже, с купидоном над кассой. А ведь так

оно и было на самом деле. И хотя купидона замазали штукатуркой, его все

равно отлично было видно на потолке; одетый как нельзя более откровенно, он

с утра до вечера прицеливался сверху к деньгам (что, вообще говоря,

свойственно купидонам). Да, конечно, банк Теллсона на Ломберд-стрит в

Лондоне потерпел бы неминуемый крах из-за этого юного язычника, чему немало

способствовал бы также и глубокий альков за тяжелыми драпировками, здесь же,

за спиной бессмертного шалуна, и громадное зеркало в стене, да и сами

банковские служащие, отнюдь не старые и чуть что готовые пуститься в пляс,

тут же, на людях. Однако парижская контора Теллсона отлично уживалась со

всем этим, и пока все шло мирно и гладко, никого не пугала такая

легкомысленная обстановка и никто не требовал своих вкладов обратно.

невостребованными, забытыми; сколько серебра, золота и драгоценностей будет

лежать в подвалах Теллсона, постепенно теряя свой блеск, в то время как

люди, отдавшие их на хранение, будут гнить в тюрьмах, а иных постигнет лютая

смерть; сколько текущих счетов, так и оставшихся незакрытыми, Теллсону

придется захватить с собою на тот свет, - этого еще никто не мог сказать, и

сам мистер Джарвис Лорри тщетно ломал голову весь вечер, стараясь найти

какие-то концы. Он сидел у только что затопленного камина (в этот ужасный

голодный год холода наступили рано), и такая мрачная тень лежала на его

честном мужественном лице, что и тень от висячей лампы и причудливые тени от

мебели, стоящей в комнате, отступали перед этим мраком, ибо это был мрак

ужаса, от которого содрогалась душа.

своей службы он сросся с ней наподобие старого плюща, врастающего корнями в

стены. С тех пор как главное здание заняли патриоты, здесь стало более или

менее безопасно, но честный, преданный старик вовсе и не рассчитывал на это.

Он поступил так, как диктовало ему чувство долга, и никаких других

соображений у него не было. Против окон банка, по ту сторону двора, под

крытой колоннадой, где когда-то теснились ряды экипажей и где и сейчас еще

стояло несколько карет и колясок бежавшего монсеньера, два громадных

пылающих факела были прикреплены к выступам двух крайних колонн, а рядом,

под открытым небом, в круге света, отбрасываемого факелами, громоздился

большой точильный круг; это было очень нескладное сооружение, его, должно

быть, смастерили кое-как, наспех, в соседней кузнице или еще какой-нибудь

мастерской, и притащили сюда. Мистер Лорри встал, подошел к окну, бросил

взгляд на это безобидное приспособление, передернулся и, закрыв окно,

вернулся к своему креслу у камина. До сих пор у него было открыто не только

окно, но и наружные ставни; сейчас он закрыл и то и другое, и все равно он

весь дрожал как в ознобе.

городской шум, но сегодня в него врывались такие страшные, исступленные

вопли, словно чьи-то дикие, отчаявшиеся нечеловеческие голоса взывали к

небу.

что никого из близких и дорогих мне людей нет сегодня в этом ужасном городе.

Смилуйся, боже, надо всеми, кому грозит опасность!

Он знал, что во дворе сейчас поднимется шум и возня, но до него донесся

только стук захлопнувшихся ворот, и все снова стихло.

теперь тревожные опасения за банк - в эту ночь всего можно было ожидать, ибо

город был охвачен безумием. Банк хорошо охранялся, и он решил пойти

поговорить с верными сторожами, на которых вполне можно было положиться, но

только успел подняться с кресла, как дверь в кабинет распахнулась, и две

знакомые фигуры стремительно бросились к нему. Мистер Лорри так и обомлел и

бессильно упал в кресло.

молящий взор, и на лице ее точно застыло то хорошо знакомое ему мучительно

недоумевающее выражение, - в котором сейчас было что-то до того хватающее за

сердце, как будто сама душа ее молила, вопрошала и заклинала судьбу в этот

страшный для нее час.

- Что это значит? Люси! Манетт! Что случилось? Как вы попали сюда? Зачем?

Прозоров Александр

Прозоров Александр Русанов Владислав

Русанов Владислав Конан-Дойль Артур

Конан-Дойль Артур Суворов Виктор

Суворов Виктор Шилова Юлия

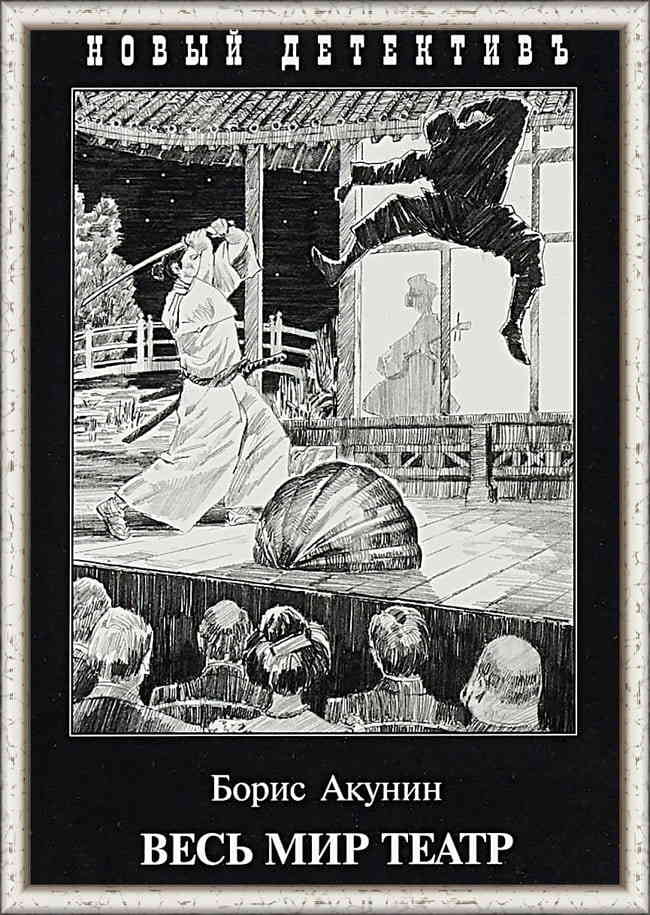

Шилова Юлия Акунин Борис

Акунин Борис