опускали шлагбаумы.

рассматривали его бумаги.

допросы обтрепанных и страшных людей. Каждый день в Казань отправлялись

гонцы с секретными донесениями в запечатанных сумках. Списки мятежников

росли с ужасающей быстротой, и офицеры, производившие следствие, сбивались в

счете арестованных.

приходилось арестовывать или брать на заметку. Впрочем, таких было мало,

каждый, попав в реестр, считался зачинщиком или, по меньшей мере, главным

сподвижником зачинщика.

руку и твердо усвоили правила поведения с арестованными. Как ни разны были

преступники, но они все вели себя одинаково.

подернутое щетиной лицо, потом, под давлением членов комиссии, начинали

отвечать односложно и сдержанно, передавая всегда только самую суть дела и

тщательно избегая всяких подробностей.

записывали. Затем шла тщательная и кропотливая обработка показаний.

Назывались десятки фамилий, и требовалось подробнейшее показание о каждом из

них. Этих людей, которые еще были на свободе, нужно было оглушить, сбить с

толку, заставить сразу же поверить во всеведение комиссии. Поэтому в

отношении их интересовались мельчайшими подробностями, отмечали не только

слова, но и оттенок голоса, которым они произносились. Поймав какую-нибудь

несущественную подробность, следователи ее поворачивали на все лады, давали

ей сотни различных толкований и, наконец, выбрав наиболее эффектное,

заносили в протокол. При этом любое брошенное вскользь и сейчас же забытое

слово могло быть истолковано как государственная измена.

меры, которые могли быть применены к этим арестованным, были так

безошибочны, что следственный материал разрастался горами.

запечатанных сумок, и тюремные камеры, отведенные для нужд секретной

комиссии, не вмещали в себя всех арестованных.

Поскольку они касались теперь обвиняемого, вина которого была большей частью

бесспорна, в этой части не требовалось особых подробностей. Точно

записывался только род деяния и суть возмутительных речей.

заменяли сами следователи.

приветствия по адресу отцов города при въезде пугачевцев, скорбные слова

стариков, велеречивые и сладкие речи духовенства - все это подробно

записывалось в протоколы. И чем восторженнее, чем громче, чем язвительнее

были речи, тем больше старались следователи. Бумага, заполненная такими

возмутительными речами, приобретала характер и свойства взрывчатого

вещества.

постороннего взгляда, разворачивать только наедине и хранить в особых,

секретных шкафах.

уводили в подвал, где было оборудовано особое помещение. В этой темной и

жарко натопленной комнате с тонким синеватым воздухом было всегда

страшновато: кипела вода, шипело раскаленное железо, остро и тонко свистали

ременные плети. Умелой рукой палача из искривленного человеческого тела

вытаскивали все чудеса боли, заложенные в нем. Опытные палачи тщательно

изучали технику страдания, оперируя над пестрыми телами секретных

арестантов. Они деловито втискивали тело в уродливые деревянные рамки,

завинчивали на нем винты, вытягивали как струну на веревке. Они считали

количество оборотов винта, часы, проведенные на дыбе, минуты, проведенные

под плетьми. Нечистые, как ржавые плоды, тела заключенных уже при первом

взгляде на них говорили им о роде и количестве потребной пытки.

техническим звукам - разговора железа и металла, кипятка и камня -

примешивались и другие. Трещали кости, сухо щелкали сухожилия, шипело

прижигаемое мясо. К тому, что сопровождало эти звуки, к мольбам, крикам и

покаянным стонам, палачи привыкли до такой степени, что даже и не слышали

их.

заключенных и тут записывались ими собственноручно. Дыба и плеть,

раскаленное железо и кипяток в разных комбинациях и пропорциях составляли в

их руках сложнейшую систему страдания, которой они располагали в

совершенстве. Это была наука сыска, палачества и пытки, которой они были

обязаны овладеть.

Державин.

чем отличался от других и, собственно говоря, не был даже особенно жестоким.

Имя его передавалось из уст в уста, из камеры в камеру, и часто ему без

пыток удавалось выудить показания тех арестованных, которые у другого

следователя молчали бы и под пыткой. Он никогда не уставал писать протоколы

допросов, и выражения его бумаг были точными и ясными и не могли вызвать

никаких перетолкований.

хотя он никогда не преувеличивал вину преступников, но зато и никогда не от-

пускал на свободу ни одного из подследственных. Память у него была

замечательная: слово, сказанное вскользь, сгоряча, никогда им не забывалось.

Он умел подхватывать и запоминать самые мелкие намеки, сопоставлять самые

далекие обстоятельства, делать самые неожиданные, но почти всегда правильные

заключения. На чудовищное возрастание бумаги, исписанной пыточными речами,

он смотрел как на вырастание своей карьеры.

переписывая и расширяя следственный материал.

занялся систематикой и классификацией преступников. Сначала они у него были

записаны в алфавитном порядке, потом он составил экстракт из всех дел и

потом уже из этого экстракта сделал короткий, но очень обстоятельный реестр,

копию которого послал Бибикову.

предписывал еще более усилить зоркость и во что бы то ни стало отыскать

тайные нити, связывающие Самару со станцией Берды, с штаб-квартирой

Пугачева.

бургомистр Халевин.

сидевший в ней полковник Балахонцев едва успел третий раз покинуть свой

пост, спасая денежный ящик, несколько человек команды и свою шкуру.

подлежало сомнению, что главным сподвижником Арапова был именно он.

был пономарь Иван Семенов, сидевший под арестом почему-то в одной камере с

Халевиным.

x x x

в одной камере.

арестантов из нее не трогали.

густыми рыжеватыми волосами, сидел на нарах и быстро раскладывал самодельные

карты.

на дорогу, - казенный разговор и неожиданное свидание.

непременно вызовут на допросы.

пик, семерка пик и туз пик. Измена, разлука и удар.

Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Шломо Вульф

Шломо Вульф Курылев Олег

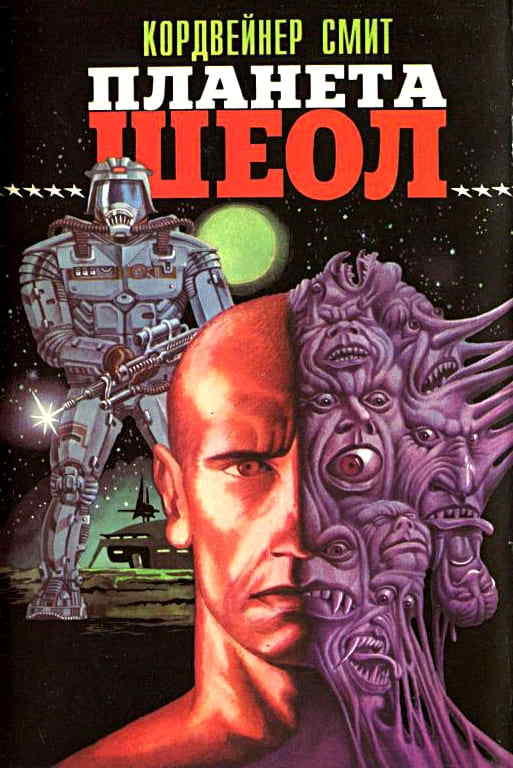

Курылев Олег Смит Кордвейнер

Смит Кордвейнер Самойлова Елена

Самойлова Елена Посняков Андрей

Посняков Андрей