жары и солнца, теперь, в ночи и безмолвии, обрела свободу.

теряется во тьме. В слабом, мигающем свете фонаря были видны пенисто- бурые

пузыри, то здесь, то там возникающие на воде. И вдруг поток вынес окоченелый

собачий труп. Медленно поворачиваясь, со всеми четырьмя лапами, поднятыми в

воздух, он проплыл под мостом и скрылся.

воздам женщине, которая была их виновницей. Я не верил истории Райнальди. Я

верил в правдивость двух писем, которые держал в правой руке. Последних, что

написал мне Эмброз.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

итальянец не лгал, когда говорил, что написал Нику Кендаллу. Мой крестный

сообщил ее слугам и арендаторам. В Бодмине меня встретил Веллингтон с

экипажем. На лошадях были траурные ленты. На Веллингтоне и груме - тоже, и

лица у обоих были вытянутые, серьезные.

ненадолго утихло, а может, долгий обратный путь через всю Европу притупил

мои чувства. Помню, как при виде Веллингтона и мальчика-грума мне захотелось

улыбнуться, погладить лошадей и спросить, все ли в порядке, словно я был

школьником, приехавшим на каникулы. Однако Веллингтон держался строго и даже

церемонно, чего прежде за ним не водилось, а молодой грум открыл мне дверцу

с подчеркнутой почтительностью.

спросил его о Сикоме и об остальных, он покачал головой и ответил, что слуги

и арендаторы в глубоком горе. - С тех пор как до нас дошла эта новость, -

сказал он, - соседи ни о чем другом не говорят. Все воскресенье и церковь,

и часовня в поместье были увешаны черным, но самым большим ударом стало, -

продолжал Веллингтон, - когда мистер Кендалл сообщил, что их господина

похоронили в Италии, что его не привезут домой и не положат в семейном

склепе. Неладно это, мистер Филипп. Все мы так считаем. Думаем, оно бы и

мистеру Эшли не понравилось.

последних недель сразу исчезли. Нервное напряжение прошло; несмотря на

долгую дорогу, я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Экипаж въехал

во вторые ворота и, поднявшись по склону, приближался к дому. Был полдень, и

солнце заливало окна и серые стены западного крыла здания. Собакам не

терпелось броситься мне навстречу. Старик Сиком, с траурной повязкой на

рукаве, как у всех слуг, не выдержал и, чуть не плача, заговорил, когда я

сжал его руку:

Почем знать, не заболели ли и вы лихорадкой, как мистер Эшли!

предупредить мои малейшие желания, и я был благодарен ему за то, что он не

пристает ко мне с расспросами о моем путешествии, о болезни и смерти

хозяина, а сам рассказывает, какое впечатление произвела смерть Эмброза на

него и на всех домашних: как весь день звонили колокола, что говорил в

церкви викарий, как в знак соболезнования приносили венки. Его рассказ

перемежался новым, почтительно-официальным обращением ко мне. сменил . Я успел заметить такую же перемену в

обращении ко мне кучера и грума. Она была неожиданной и тем не менее странно

согревала сердце. Пообедав, я поднялся к себе в комнату, окинул ее взглядом,

затем спустился в библиотеку и вышел из дома. Меня переполняло давно забытое

ощущение счастья, которого, как я думал, после смерти Эмброза мне уже не

испытать, - я уезжал из Флоренции ввергнутый в бездну одиночества и ни на

что не надеялся. На дорогах Италии и Франции меня преследовали видения и

образы, и я был не в силах отогнать их. Я видел, как Эмброз сидит в тенистом

дворике виллы Сангаллетти под ракитником и смотрит на плачущий фонтан. Я

видел его в голой монашеской келье второго этажа, задыхающегося, с двумя

подушками за спиной. И рядом, все слыша, все замечая, всегда как тень

присутствовала ненавистная, лишенная четких очертаний фигура женщины. У нее

было множество лиц, множество обличий; да и то, что слуга Джузеппе и

Райнальди предпочитали именовать ее графиней, а не миссис Эшли, окружало ее

некой аурой, которой не было, когда я представлял ее второй миссис Паско.

темные, как дикие сливы, глаза, орлиный профиль, как у Райнальди; по-

змеиному плавно и бесшумно двигалась она в затхлых комнатах виллы. Я видел,

как она, едва от Эмброза отлетело последнее дыхание жизни, складывает его

одежду в ящики, тянется к его книгам, последнему, что у него осталось, и

наконец, поджав губы, уползает в Рим, или в Неаполь, или, притаившись в доме

на берегу Арно, улыбается за глухими ставнями. Эти образы преследовали меня,

пока я не переплыл море и не высадился в Дувре. Но теперь, теперь, когда я

вернулся домой, они рассеялись, как рассеивается кошмарный сон с первыми

лучами дня. Острота горя прошла. Эмброз вновь был со мной, его мучения

кончились, он больше не страдал, словно он вовсе не уезжал во Флоренцию, не

уезжал в Италию, а умер здесь, в собственном доме, и похоронен рядом со

своими отцом и матерью, рядом с моими родителями. Мне казалось, что теперь я

сумею справиться с горем; со мною жила печаль, но не трагедия. Я тоже

вернулся на землю, взрастившую меня, и вновь дышал воздухом родных мест.

копны пшеницы. Увидев меня, они прервали работу, и я остановился поговорить

с ними. Старик Билли Роу, который, сколько я его знал, всегда был

арендатором Бартонских земель и никогда не называл меня иначе как , поднес руку ко лбу, а его жена и дочь, помогавшие мужчинам, присели

в реверансе.

без вас негоже свозить хлеб с полей. Мы рады, что вы снова дома.

но теперь что-то остановило меня - я понимал, что они сочтут такое

поведение неприличным.

огромное горе и для меня, и для вас, но надо держаться и работать, чтобы не

обмануть его ожиданий и веры в нас.

ждал, пока я не скрылся за живой изгородью, и лишь тогда велел работникам

снова взяться за дело. Дойдя да выгона на полпути между домом и нижними

полями, я остановился и оглянулся поверх покосившейся ограды. На вершине

холма четко вырисовывались силуэты телег, и на фоне неба темными точками

выделялись очертания застывших в ожидании лошадей. В последних лучах солнца

снопы пшеницы отпивали золотом. Темно-синее, а у скал почти фиолетовое море

казалось бездонным, как всегда в часы прилива. В восточной части бухты

стояла целая флотилия рыбачьих лодок, готовая выйти в море при первых

порывах берегового бриза.

шпилем часовой башни дрожала слабая полоска света. Я медленно шел через

лужайку к открытой двери. Сиком еще не посылал закрыть ставни, и окна дома

смотрели в сгущающийся мрак. Было что-то теплое и приветное в этих поднятых

оконных рамах, в слегка колышущихся занавесях и в мысли о комнатах за

окнами, таких знакомых и любимых. Из труб прямыми тонкими струйками

поднимался дым. Дон, старый ретривер, слишком древний и немощный, чтобы с

более молодыми собаками сопровождать меня, почесывался, лежа на песке под

окнами библиотеки, а когда я подошел ближе, повернул голову и завилял

хвостом.

остротой и силой осознал: все, что я сейчас вижу, все, на что смотрю,

принадлежит мне. Всецело, безраздельно. Эти окна и стены, эта крыша, этот

колокол, пробивший семь раз при моем приближении, все живое в доме - мое, и

только мое. Трава под моими ногами, деревья вокруг меня, холмы у меня за

спиной, луга, леса, даже мужчины и женщины, возделывающие землю, - часть

моего наследства; все это мое.

камину, держа руки в карманах. Собаки, по своему обыкновению, последовали за

мной и легли у моих ног. Вошел Сиком и спросил, не будет ли распоряжений для

Веллингтона на утро. Не желаю ли я, чтобы подали экипаж или оседлали

Цыганку?

распоряжений, а завтра утром сам увижусь с Веллингтоном.

перемена вызывала во мне смешанные чувства: с одной стороны - робость, с

другой - какую-то особую гордость. Я ощутил незнакомую прежде уверенность,

силу, душевный подъем. Мне казалось, будто я переживаю то же, что солдат,

которому поручили командовать батальоном; ко мне пришло то же чувство

собственности, та же гордость, наконец, то же ощущение свободы, какое

приходит к старшему офицеру, в течение многих лет занимавшему не

соответствующую его званию должность. Но, в отличие от солдата, я никогда не

сложу с себя командования. Оно мое пожизненно. Думаю, что тогда, стоя у

камина в библиотеке, я пережил мгновение счастья, какого у меня никогда не

было и больше не будет. Как все подобные мгновения, оно настало внезапно и

также внезапно пронеслось. Какой-то обыденный звук вернул меня к

действительности: то ли шевельнулась собака, то ли выпал из камина уголек,

или слуга закрыл наверху окна - не помню, что это было.

родственников у меня не было, поэтому за исключением того, что Эмброз

отказал Сикому и другим слугам, да обычных пожертвований беднякам прихода,

вдовам и сиротам, все движимое и недвижимое имущество было оставлено мне.

Посняков Андрей

Посняков Андрей Глуховский Дмитрий

Глуховский Дмитрий Земляной Андрей

Земляной Андрей Свержин Владимир

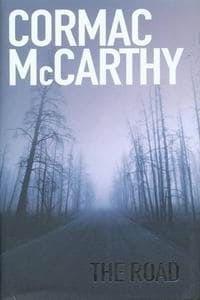

Свержин Владимир Маккарти Кормак

Маккарти Кормак Пехов Алексей

Пехов Алексей