него времени, но порой остро ощущал в себе какую-то неизъяснимую тоску, и

лишь погодя открывалось: это тоска по одиночеству. Жаждем того, чего

лишены.

туда - есть и спать?

Она уселась на ковре, свернулась клубочком, чуть прикасаясь пальчиками к

толстой арабской книге, глубоким тоскующим голосом затянула: - <За самое

Настасю девять тысяч. За стан гибкий десять тысяч. За белое лицо

одиннадцать. За белую шею двенадцать. За синие очи да длинные ресницы

тринадцать. За тонкие брови четырнадцать. За косу золотую пятнадцать...>

думать.

Против нее разве что берут свидетелей, когда женщина учинит мерзость. <А

те из ваших женщин, которые совершат мерзость, - возьмите в свидетели

против них четырех из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в

домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь>. Был

Грити, стоявший в стороне от ислама. Но с Грити не хотелось бы говорить о

Роксолане, при встрече тот и так непременно подмигнет и спросит с грязной

мужской откровенностью: <Ну как, по вкусу пришлась вам Роксоланочка?>

<Женщины>. Всегда находил в этой книге утешение, особенно там, где

вспоминалось его имя. Знал, что это пророк Ибрагим, коего христиане зовут

Авраамом, но все равно радовался, читая: <Ведь мы даровали роду Ибрагима

писание и мудрость...>

мусульманское имя, остановилась на Ибрагиме именно затем, чтобы наполнить

гордостью его дух? Ибо о его духе заботилась она рьяно и ожесточенно,

отдавая тело природе, которая без чьей-либо помощи уже в четырнадцать лет

сделала Ибрагима пылким и преданным любовником его доброй госпожи. Теперь

она где-то утопает в безутешных слезах, а он должен найти разумный выход

из тупика, в который попал, купив на Бедестане странную рабыню. <И никогда

вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого.

Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить ее точно висящей. А

если вы уладите и будете богобоязненными, то поистине Аллах прощающ,

милосерд!>

привести ли любимицу Ибрагима Хюму, выгнал в три шеи. Евнухи невыносимый

народ. Всегда знают то, чего не следует знать никому. Расспросить Рушен не

могли, она никому не станет отвечать (даже ему, к сожалению), но

догадались и так, раз он отправил рабыню до времени и преждевременно. А

может, как раз своевременно?

затаенным чарам этой чужестранки? По крайней мере должен был бы напоить ее

крепким вином, и пусть бы тогда попробовала проявить свою варварскую смесь

острого, как бритва, ума и чуть ли не детской наивности. Но ведь он не

сделал этого. Отпустил Роксолану, не прикоснувшись к ее телу, и отпустил

до времени и преждевременно. Не иначе - чары. Его надули. Он поддался

наивной сказочке о высоком происхождении и о чистоте чуть ли не

ангельской. Ибрагим, Ибрагим!..

желание ехать на Ок-Мейдан и стрелять из лука в тыкву. Желание падишаха

священно. Ибрагим сопровождал Сулеймана, держась возле почетного правого

стремени. Он был сама почтительность и предупредительность на этом

почетном месте правой стороны, которая укрепляет небосвод, и потешал

султана, описывая их упражнения в стиле придворных краснобаев-холуев:

<Когда высокий султан, сев на коня, поспешил с августейшим кортежем в путь

совершенства, почтительности и служения и, по обычаю халифов, в свободный

от державных забот день прибыл на поле стрельбы по тыкве, которая уже

ждала на месте прохождения его величества, чухраи и аджемы* мгновенно

стали гонять тыкву, поднятую на двести гезов** над землей, и великий

падишах, аки лев, сотворив себе когти из стрел и лука, стал метать в тыкву

стрелы испытания, поощрения и запугивания, согласно словам: <И приготовьте

для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы устрашите...>

Счастливая правая сторона украсилась присутствием главного смотрителя

царских покоев и великого сокольничьего Ибрагима, который тоже метал

стрелы в свою тыкву, и высокодостойные вельможи султанские, поощряя друг

друга, метали стрелы счастья в тыквы, подставляемые им аджемами, но не

могли сравниться все те тыквы с тыквой высокого султана, желтой, в красных

и черных полосах, точно кровь от стрел и синяки от могучих ударов его

величества. <Но что за тыква! Глыба наподобие дерева без ствола> или

голова богатырского воина, который послушно подставил ее под каменные

удары стрел. Она похожа на толстый сук самшитового дерева, это гнездо

голубей, которых каменные стрелы вынуждают испуганно взлетать, или райская

финиковая пальма, подставляющая себя его величеству, наместнику нашего

времени>.

стрелой в огромную тыкву, которую бегом проносили на высоком деревянном

шесте скрытые за земляной насыпью чухраи. Вслед за султанской тыквой

передвигались тыквы, предназначенные для Ибрагима, для великого визиря

старого Пири Мехмеда, для визирей, янычарских аг, для вельмож, подхалимов

и придурков. Султанская тыква была самая большая и самая яркая, его стрелы

тоже были с золотым оперением и сияли даже во мглистом воздухе, тыквы для

Ибрагима и визирей были намного меньше и все белые, остальные охотники

должны были довольствоваться несколькими сероватыми круглыми тыквочками, в

которые вгонялось сразу по десятку с лишним злых стрел. Сулейман овладел

высоким искусством лучника во время своего наместничества в Крыму, куда

его еще маленьким отсылал дед - султан Баязид. И хоть османские султаны

считали лук оружием трусов, отдавая всегда предпочтение мечу, Сулейман

после Крыма уже никогда не мог избавиться от искушения метать стрелы то в

дикого зверя, то в перелетную птицу, то в такую вот тыкву чести и умения.

дильсизам, чтобы подавали стрелы или напитки промочить им с Ибрагимом

горло. Ибрагим старался не отставать от Сулеймана, метко вгоняя в свою

тыкву стрелу за стрелой, посмеивался над старым Пири Мехмедом, попадавшим

редко, неспособным как следует натянуть тетиву, из-за чего его стрелы не

долетали, бессильно падали. И вдруг чья-то чужая стрела с хищным свистом

впилась в султанскую тыкву, чуть не пронзив ее насквозь. Даже Ибрагим,

помертвев лицом, поглядел на свой колчан и на ту злосчастную пришелицу,

словно бы хотел удостовериться, что это не его с сине-белым оперением

стрела, а воистину чужая, неведомо чья и откуда. Торчала в яркой тыкве,

черная, с грязными бусинами, прицепленными к ней. Чухраи и аджемы,

пораженные неслыханным святотатством, замерли в своем укрытии, тыквы

покачивались на высоких шестах, словно бы им тоже передалась дрожь страха,

охватившего всех придворных.

знал Сулеймана с малолетства, ездил с ним повсюду, жил все годы в Манисе,

терпеливо передавал ему все тайны придворных обычаев, теперь с некоторой

встревоженностью наблюдал за Сулейманом. Сам аллах послал это испытание

молодому султану. Вот случай проявить и свою власть, и свой нрав, и свою

выдержку, которой обучал Сулеймана невозмутимый Касим-паша. <Безъязыких>

Сулейман привез в Стамбул тоже из Манисы. Держал своих собственных, не

нуждался в дильсизах, служивших султану Селиму. Касим-паша подготовил для

своего повелителя и этих молчаливых исполнителей самых неожиданных

повелений, повелений тайных, безмолвных, передаваемых жестом, движением,

касанием, взглядом, а то и одним вздохом султана. Моргая покрасневшими от

ветра старыми своими глазами, Касим-паша удовлетворенно созерцал, как

умело и незаметно отдает Сулейман приказы, как мечутся дильсизы, молча и

незамедлительно выполняя его волю. Как же поведет себя султан теперь,

когда неведомая рука преступно замахнулась на его высокую честь? Чужая

стрела в султанской мишени все равно что чужой мужчина в Баб-ус-сааде*.

Кара должна быть незамедлительной и безжалостной, но и в наказании нужно

соблюдать достоинство. Касим-паша не принимал участия в состязаниях, его

не заставляли, над ним не насмехался даже Ибрагим, но если старый визирь

не метал стрел, то обеспокоенные взгляды на своего воспитанника он метал

еще чаще, чем тот стрелы, и теперь напрягся всем своим старым жилистым

телом, как туго натянутая тетива.

Посняков Андрей

Посняков Андрей Шилова Юлия

Шилова Юлия Шилова Юлия

Шилова Юлия Березин Федор

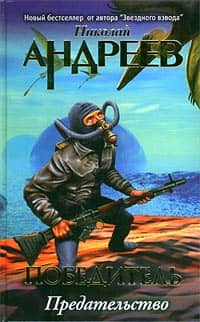

Березин Федор Андреев Николай

Андреев Николай Прозоров Александр

Прозоров Александр