черкесы делают признания в любви единственно дозволенным у них способом -

стрельбой перед избранницей.

нее одетую в узкий шелковый бешмет глазастую тоненькую черкешенку, такую

нежную, как лепесток розы, зацветающей по весне, когда еще не вялит и не

обжигает зной, и валиде, хоть и была приучена к жестокой османской

сдержанности, не удержалась, воскликнула:

называть именами цветов, но эту девушку иначе никто бы и не назвал. Так и

стала она с той первой минуты Весенней Розой - Гюльбахар.

прогнать с нее дух просторов, принесенный из длительного путешествия,

оденут в гаремные шелка и научат хотя бы турецкому приветствию, валиде

показала Гюльбахар Сулейману. Побаивалась, что девушка смутится,

растеряется и покажется ее ученому сыну слишком дикой, но смутился и

растерялся Сулейман - так гордо повела себя с ним юная черкешенка, так

холодно взглянула на него своими умными большими глазами, на дне которых

залегла незамутненная, но уже неистовая чувственность.

высокому понурому султанскому сыну, ею гордое ее племя кланялось будущему

султану, была брошена в бурную горную речку в надежде, что выберется на

берег без чьей-либо помощи, послана в пасть львенку с верой в то, что не

даст себя проглотить, а станет такой же хищной львицей, должна была

повести себя здесь с достоинством, не чувствуя себя жертвой, поразить

своего повелителя не одной лишь красотой и нетронутостью, но и врожденным

умом, богатством души, которого если и не имела достаточно, то должна была

обрести быстро, умело и незаметно. Знала для этого единственный способ:

гордость, прикрываясь которой можно достичь всего на свете.

походка была у нее, такой взгляд, голос. Валиде едва сдерживала дрожь,

пронзавшую все ее тело. Кровь ее предков, ее собственная кровь пробудилась

в этой гибкой девушке, в ее бархатных очах, в острых, твердых персях, в

крепких бедрах, в розовых пальчиках смуглых ног, которые черкешенка с

удовольствием показывала всем в гареме, расхаживая босиком, в широких

шелковых шароварах и в длинных прозрачных сорочках с широкими рукавами.

Смуглое тело проглядывало сквозь тонкую ткань черкесской сорочки так

сладко, что Сулейман напрочь забыл о своей сдержанности и настороженности

ко всему, что так или иначе посягало на его собственную свободу, он не мог

оторваться от Гюльбахар, забыл даже о своем любимце Ибрагиме, о ночных

бдениях с мудрыми знатоками законов и сладкоречивыми поэтами, об охоте и

конных скачках, о стрельбе из лука и подковывании коней.

верно, должна рожать сыновей. Каждая одалиска хотела бы родить сына для

шах-заде, чтобы самой стать законной женой - кадуной, а там и султаншей.

Но семя Османов падает лишь в избранное лоно! Чего не смогли

рабыни-одалиски, то совершила вольная черкешенка. За год родила Сулейману

сына Мехмеда, потом еще одного сына, названного Мустафой, затем третьего -

Мурада. После второго ребенка из тоненькой, хрупкой, почти прозрачной

девушки Гюльбахар неожиданно превратилась в полную, округлую, мягкую

гаремную любимицу, но не утратила очарования для Сулеймана, продолжала

рожать ему детей, и когда, уже будучи султаном, нетерпеливо ждал из Манисы

свой гарем в столицу, она была в близком ожидании четвертого ребенка - и

это за неполных четыре года!

называли по-новому, соответственно положению, которое заняла при дворе, -

Махидевран, то есть Госпожа Века.

ничего о далеком своем и, собственно, нищем роде, ибо дала начало пышному

роду султанскому, не знала она, что может значить ум для нее, ибо могла

заменить его всемогущественной державой; не заботилась о душе, имея

безраздельную власть; была чужда милосердию, озабочена только раздачей

повелений. Ходила по гарему низенькая, толстая, почти квадратная,

увешанная драгоценностями, вся в золоте и самоцветах, бугрившихся на ее

округлостях, точно острые камни на утоптанной горной дороге. Походка ее

была царственной. Незаметно отдавала служанкам самые неожиданные

повеления: подать чашу с напитком, поправить одежду, подложить подушку под

ноги, погладить волосы, почесать за ухом, ласково пощекотать пятки.

черными, как ночь, евнухами, - они затолкали ее в какую-то длинную и

неприветливую комнату, где вповалку спало с десяток, а то и больше

растрепанных и злых (это проявилось утром) гаремных наложниц, а теперь

выпустили в общие покои, где лениво слонялись молодые, небрежно одетые

одалиски и где уже с утра царила эта толстая султанша. Если бы Настася не

увидела Махидевран собственными глазами, она бы никогда не поверила, что

на свете может существовать такая женщина. Но, удивившись и даже

испугавшись поначалу, Настася, какой несчастной и униженной ни чувствовала

она себя в то утро, дерзко поклялась в душе: <Научусь еще получше!>

служанок.

поинтересовалась новой рабыней. Да и зачем? Разве выпросить ее у валиде

для самых унизительных прислуживаний? Но даже этого не позволила себе

Махидевран. Ибо заметить - значит унизить себя, свою султанскую гордость,

которая не имела ничего общего с прежней гордостью девушки из дикого

горного племени, а стала высокомерием и важностью.

прежде чем увидела она повелительницу гарема валиде Хафсу и высочайшего

властителя всех этих заблудших душ - султана Сулеймана. Пока не видела их,

не верила до конца в то, что с нею случилось. Чванливая Махидевран даже

развеселила девушку, и Настася еще долго, не в силах сдержаться, смеялась

при воспоминании о черкешенке, и удивленные одалиски, ждавшие от новенькой

вздохов, слез и отчаянья, а не веселья, назвали ее уже в тот первый день

Хуррем - веселая, смеющаяся.

валиде. Слово Хуррем еще не предвещало беды никому: ни валиде Хафсе, ни

султанским сестрам, ни жилистому старшему евнуху, чернокожему кизляр-аге,

ни всемогущественной Махидевран. А между тем скрывалась в нем угроза, как

во всем необычном, ибо необычное ломает установленный порядок, а это

неизбежно влечет за собой несчастья для кого-то, особенно для женщин,

которые всю свою жизнь тратят на отчаяннейшие усилия навести хоть какой-то

порядок в той смеси хаоса и случайностей, из которых и состоит, в

сущности, жизнь, если на нее взглянуть глазом непредвзятым и немужским.

поняла Настася, какую возможность она потеряла на море, поняла и пожалела.

Броситься бы с кадриги в разбушевавшиеся воды, понесло бы да понесло ее,

как щепку, как того дельфинчика, подстреленного безжалостным Синам-агой, и

не было бы ни позора, ни мук, ни неволи. Вспоминалась Марунька Голодова из

Рогатина, обесчещенная гусаром. Зимой пропала, не могли найти, а по весне,

когда взломало лед на пруду у мельницы Подгородского, всплыла она в

водяной пене, и долго еще Настасе становилось жутко от одного воспоминания

про Маруньку, слишком болела душа, когда думала, как страшно было Маруньке

бросаться в прорубь, как рвалась, наверное, из-подо льда и умирала,

задыхаясь, - ни крика, ни жалобы, ни последнего рыдания. А теперь, может,

и завидовала Маруньке!

тяжелые засовы на тех дверях. Будто в церковной ризнице или в богатых

подвалах на Рогатинском рынке. Заснула только под утро на часок,

попробовала побродить по дебрям гарема и ужаснулась. Целый мир!

Запутанный, бесконечный, разделенный, монотонный и страшный в своей

безвыходности. Длиннющий мабейн - коридор, освещенный окнами с крыши, по

обе стороны множество комнат, в одной из которых ночевала и она вместе с

десятком таких же девушек. Дальше - помещение для служанок. Может, и она

служанка, кто ж это знает? Гарем расползался не только по земле - он

поднимался и выше, к султанским покоям, к покоям валиде и султанских жен и

любимиц, евнухи не пускали туда никого постороннего, но Настася

проскользнула вслед за водоносами - и там увидела уже в первое свое

гаремное утро Махидевран, ужаснулась ее власти, сердце сжалось еще сильнее

от отчаяния, но в то же время душа ее встрепенулась и захотелось жить, как

никогда!

косточку, выщипывали каждый волосок на теле, она плескалась в теплой воде,

брызгала на ведьм, они бормотали что-то по-турецки и немножко

по-славянски, - в гареме смешались языки турецкий и славянский, тут

сошлись два мира, враждебных, чужих, непримиримых, но нужно было находить

взаимопонимание хотя бы словами, ибо приходилось жить даже в ненависти и

безнадежности.

ставочку млиночок, а в млиночку млинярка, мала ж вона три доньки. Одну

дала до татар, другу дала до турок, третю дала до волох. Котру дала до

татар, то тiй дала весь товар, котру дала до турок, то тiй дала сто курок,

котру дала до волох, то тiй дала сито блох>. Может, когда уже нет не

только собственной сорочки на теле, но и надежд, то тогда ты

беззаботнейший человек на свете. В детстве часто сдуру хотела умереть от

малейшей обиды. Теперь, когда у нее не было ничего, даже самой возможности

Афанасьев Роман

Афанасьев Роман Корнев Павел

Корнев Павел Фазиль Искандер

Фазиль Искандер Василенко Иван

Василенко Иван Орловский Гай Юлий

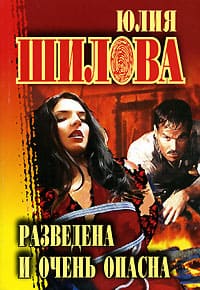

Орловский Гай Юлий Шилова Юлия

Шилова Юлия