думают, как бы выскочить замуж... Словом, это девицы вполне земные,

эгоистичные и заурядные. Серые куда возвышеннее. Они, честное слово, ближе

к небу. И именно потому, что они мне многим обязаны, на них и следует

остановить наш выбор. Для нас было просто благодеянием присутствие сестры

Леандры, когда у Ганно с такими мучениями прорезывались зубы! Ах, только

бы она оказалась свободной!

и серый чепец, надетый поверх белого, и под тихое постукивание четок,

висевших у пояса, мягкая и благожелательная, приступила к работе. Она день

и ночь ходила за избалованной, нетерпеливой больной, и потом, дождавшись

другой сестры, молча, чуть ли не стыдясь своей человеческой слабости,

уходила домой, чтобы, немножко поспав, снова вернуться к своим

обязанностям.

состояния весь ее интерес, все мысли сосредоточивались на болезни, за

которой она неустанно наблюдала со страхом и нескрываемой ненавистью.

жизнь вообще, она все последние годы посвятила религии и

благотворительности. Почему? Может быть, не из одного только уважения к

памяти своего покойного супруга, но из неосознанного желания примирить

небо со своим неуемным жизнелюбием и побудить господа даровать ей мирную

кончину вопреки ее упорной приверженности к жизни? Но мирно отойти она не

могла. Ряд тяжелых переживаний, выпавших на долю консульши, не согнул ее

стройной фигуры, взор ее оставался неизменно ясным. Она любила давать

парадные обеды, изящно и богато одеваться, не замечать или хотя бы

сглаживать то неприятное, что порою творилось вокруг нее, и благосклонно

принимать знаки уважения, - уважения, которое повсюду снискал себе ее

старший сын. Эта болезнь, это воспаление легких вторглось в ее несогбенное

тело без того, чтобы предварительная душевная работа облегчила ей

предстоящий процесс разрушения, та подрывная работа страдания, которая

медленно, при непрестанных болевых ощущениях отчуждает нас от жизни или

хотя бы от условий, в которых мы жили, порождая в нас сладостную тягу к

концу, к отходу от жизни, к успокоению... Нет! Старая консульша ясно

чувствовала, что, несмотря на свою христианскую жизнь в последние годы,

она, собственно, еще не приготовилась к смерти, и смутная мысль, что это

ее _последняя_ болезнь, недуг, которому суждено - в последний час, в

отвратительной спешке, во всеоружии физических страданий - сломить ее

сопротивление, заставить ее признать себя побежденной, наполняла страхом

ее сердце.

за своим состоянием, сама щупала себе пульс, мерила температуру, силилась

побороть кашель. А пульс становился все слабее, температура после легкого

снижения подымалась еще выше, озноб сменялся лихорадочным бредом, кашель,

все более болезненный и уже сопровождавшийся кровохарканьем, усиливался,

удушье повергало ее в страх. Объяснялись все эти явления тем, что

воспаление теперь охватило уже не часть, а все правое легкое, и, если

только внешние симптомы не были обманчивы, то и в левой стороне намечался

процесс, который доктор Лангхальс, внимательно разглядывая свои ногти,

именовал "гепатизацией", а старый доктор Грабов обходил молчанием. Жар

неуклонно подтачивал организм. Желудок отказывался работать. Силы больной

падали - неудержимо, медленно и упорно.

состоянии принимать пищу, с готовностью ела те особо питательные кушанья,

которые для нее готовились; заботливее, чем ее сиделка, соблюдала часы

приема лекарств и была так поглощена своей болезнью, что почти ни с кем не

разговаривала, кроме врачей, - во всяком случае, оживлялась только при

разговорах с ними. Гостей, которые поначалу к ней допускались, подруг -

участниц "Иерусалимских вечеров", пожилых светских дам и пасторских жен -

она принимала равнодушно, с какой-то рассеянной теплотой и очень скоро

опять отпускала. Близкие болезненно воспринимали то безразличие, с которым

старая дама к ним относилась, оно граничило уже с пренебрежением и,

казалось, означало: "Все равно вы мне ничем помочь не можете". Даже

маленького Ганно, которого ввели к ней в час, когда ей стало немного

полегче, она только погладила по щеке и тотчас же от него отвернулась. Она

словно говорила: "Дорогие мои, все вы милейшие люди, но я-то... похоже

ведь, что я умираю!" И напротив, обоих врачей она принимала очень радушно

и подолгу с ними советовалась.

прямой линии от Пауля Герхардта. Они пришли к своей подруге в мантильках,

в плоских, как блин, шляпках, с мешочками для продуктов в руках - прямо

после посещения бедных. Не допустить их к больной ни у кого не хватило

духу. Сестер оставили наедине со старой консульшей, и одному богу

известно, о чем они говорили, сидя у ее постели. Но когда они уходили,

глаза и лица их были еще просветленнее, еще мягче и блаженно-упоеннее, чем

обычно, а в спальне лежала консульша с точно таким же выражением глаз и

лица - лежала неподвижно, умиротворенно, умиротвореннее, чем когда-либо,

дыша медленно и негромко и, казалось, с минуты на минуту теряя силы. Г-жа

Перманедер, пробормотавшая вслед старушкам Герхардт какое-то довольно

энергичное слово, немедленно послала за врачами. И едва только оба они

показались в дверях, как с консульшей произошла полная, разительная

перемена: она очнулась, задвигалась, приподнялась. Вид обоих этих господ,

хоть сколько-то смыслящих в медицине, немедленно возвратил ее к земному.

Она протянула к ним обе руки и начала:

утра...

воспаления легких.

Будденброка за обе руки. - Нам не удалось остановить процесс, и он

сделался двухсторонним, а вы знаете не хуже меня, что это уже наводит на

размышления. Я не хочу выдавать вам черное за белое... Двадцать лет

пациенту или семьдесят, а двухстороннее воспаление легких - болезнь

серьезная, и если бы вы сегодня снова спросили меня, не известить ли вам

вашего брата Христиана телеграммой, я бы не стал вас отговаривать... Как

он, кстати, поживает? Занятный человек! Я всегда ему симпатизировал...

Только, ради бога, не делайте из моих слов слишком далеко идущих выводов,

дорогой господин сенатор! О непосредственной опасности сейчас еще и речи

не может быть... Да что там! Напрасно я и вообще-то употребил слово

"опасность". Но в данных обстоятельствах надо считаться с самыми

непредвиденными случайностями... Как пациенткой, мы вашей уважаемой

матушкой более чем довольны! Она энергично нам помогает, сама выводит нас

из всякого рода затруднений... Нет, нет, серьезно! Лучшей пациентки себе и

пожелать нельзя! А посему будем надеяться, дорогой мой господин сенатор,

будем надеяться! Всегда следует уповать на лучшее!

искусственное и неискреннее. Какая-то перемена произошла с больным. Нечто

чуждое, никогда ранее ему не свойственное, сообщилось его поведению. С его

уст срываются необычные, странные слова, на которые мы уже не умеем

отвечать. Они как бы отрезают ему обратный путь к жизни, обязывают его

умереть. И будь он стократ дорог нам, мы уже не можем желать, чтобы он

встал и вернулся к земному существованию. Ибо, случись это, ужас

предшествовал бы ему, как выходцу из могилы...

отдельные органы, поддерживаемые упорной волей, еще продолжают нормальную

работу. Со дня, когда катар уложил консульшу в постель, прошло больше

месяца, и на ее теле образовались пролежни, - раны эти уже не закрывались

и день ото дня множились. Она больше не спала. Во-первых, кашель, боль и

приступы удушья не давали ей успокоиться, а во-вторых, она и сама

противилась сну, цепляясь за состояние бодрствования. Только жар минутами

затуманивал ее сознание; но и бодрствуя, она вслух разговаривала с давно

умершими. Однажды, в сумерки, она вдруг громко, немного испуганно, но

просто проговорила: "Иду, иду, мой милый Жан!" Слова эти прозвучали так

живо, что всем, бывшим при ней в эту минуту, потом казалось, что и они

слышали голос покойного консула, звавший ее.

делами, - и очень недолго пробыл в комнате больной. Выйдя оттуда, он потер

себе лоб рукой, глаза его начали блуждать, и пробормотал:

модулирующим голосом прочитал несколько молитв у одра больной.

снизилась, силы как будто начали восстанавливаться, боль утихла; несколько

слов, которые старая консульша произнесла обнадеживающе внятным голосом,

исторгли у окружающих слезы радости...

Томас Будденброк. - Рождество она будет праздновать с нами. И мы уж,

конечно, не позволим ей хлопотать, как она всегда хлопочет.

Перманедер прислала за ними. Консульша уже боролась со смертью. Ветер

швырял об окна холодную сеть дождя с такой силой, что дребезжали стекла.

канделябрах горели свечи, оба врача уже были там. Христиана тоже вызвали

из его комнаты, и он сидел в сторонке, спиной к пышной кровати с пологом,

склонив голову и уткнув лицо в ладони. Ждали брата больной, консула Юстуса

Крегера, за которым уже было послано.

печально смотрели в лицо умирающей.

подушек. Обе ее руки, эти прекрасные руки с нежно-голубыми жилками, теперь

такие худые, изможденные, непрестанно и часто-часто, дрожа от

Шилова Юлия

Шилова Юлия Перумов Ник

Перумов Ник Андреев Николай

Андреев Николай Никитин Юрий

Никитин Юрий Роллинс Джеймс

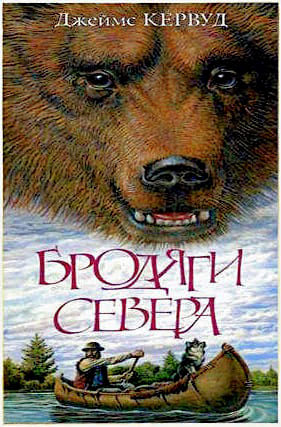

Роллинс Джеймс Кервуд Оливер Дж.

Кервуд Оливер Дж.