И хуже всего было то, что в своем падении он все еще был велик, обольстительно прекрасен, не только для толпы, но и для избранных. Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья с простодушною беспечностью, оставался чистым и невинным, как дитя. «Счастливый мальчик» сам не ведал, что творит.

И пагубнее для грядущего искусства, чем разлад и хаос Микеланджело, была эта легкая гармония Санти, академически мертвое, лживое примирение.

Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему – далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека, – и, выйдя из него, уничтожали его.

Погруженный в эти мысли, шел он по-прежнему, словно в забытьи, потупив глаза, опустив голову.

Франческо пытался заговорить с ним, но слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бесконечной брезгливости.

Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестьдесят, пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу по тесной улице Борго-Нуово.

Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одетого роскошнее других, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными каменьями. Где-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил тщедушного, бледного мальчика в черном камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который лет восемь назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: «Микеланджело недостоин развязать ремень вашей обуви, мессер Леонардо!» Это был он, теперешний соперник Леонардо и Микеланджело, «бог живописи» – Рафаэль Санти.

Лицо его, хотя все такое же детское, невинное и бессмысленное, уже несколько менее, чем прежде, походило на лицо херувима – едва заметно пополнело, отяжелело и обрюзгло.

Он ехал из своего палаццо в Борго на свидание к папе в Ватикан, сопровождаемый, по обыкновению, друзьями, учениками и поклонниками: никогда не случалось ему выезжать из дома, не имея при себе почетной свиты человек в пятьдесят, так что каждый из этих выездов напоминал триумфальное шествие.

Рафаэль узнал Леонардо, чуть-чуть покраснел и, с поспешною, преувеличенною почтительностью, сняв берет, поклонился. Некоторые из учеников его, не знавшие в лицо Леонардо, с удивлением оглянулись на этого старика, которому «божественный» так низко кланяется, – скромно, почти бедно одетого, прижавшегося к стене, чтобы дать им дорогу.

Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека, шедшего рядом с Рафаэлем, среди ближайших учеников его, и вглядывался в него с недоумением, как будто глазам своим не верил: это был Чезаре да Сесто.

И вдруг понял все – отсутствие Чезаре, свою вещую тревогу, неискусный обман Франческо: последний ученик предал его.

Чезаре выдержал взор Леонардо и посмотрел ему в глаза с усмешкою дерзкою и в то же время жалкою, от которой лицо его болезненно исказилось, сделалось страшным, как лицо сумасшедшего.

И не он, а Леонардо, в невыразимом смущении, потупил глаза, точно виноватый.

Поезд миновал. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутника. Лицо его было бледно и спокойно.

Перейдя через мост Сант-Анжело, по улице Деи Коронари, вышли на площадь Навоне, где был птичий рынок.

Леонардо накупил множество птиц – сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при нем, и еще занял у Франческо.

С головы до ног увешанные клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя внимание. Прохожие с любопытством оглядывались; уличные мальчишки бежали за ними.

Пройдя весь Рим, мимо Пантеона и Траянова Форума, вышли на Эсквилинский холм и через ворота Маджоре – за город, по древней римской дороге, Виа-Лабикана. Потом свернули на узкую пустынную тропинку – в поле.

Перед ними расстилалась необозримая, тихая и бледная Кампанья.

Сквозь пролеты полуразрушенного, увитого плющом акведука, построенного императорами Клавдием, Титом и Веспасианом, виднелись холмы, однообразные, серо-зеленые, как волны вечернего моря; кое-где одинокая черная башня – разоренное гнездо хищных рыцарей; и далее, на краю неба, воздушно-голубые горы, окружавшие равнину, подобные ступеням исполинского амфитеатра. Над Римом лучи заходящего солнца из-за круглых белых облаков сияли длинными широкими снопами. Круторогие быки, с лоснящейся белой шерстью, с умными, добрыми глазами, лениво оборачивая головы на звук шагов, жевали медленную жвачку, и слюна стекала с их черных влажных морд на колючие листья пыльного терновника. Стрекотание кузнечиков в жесткой выжженной траве, шорох ветра в мертвых стеблях чернобыльника над камнями развалин и гул колоколов из далекого Рима как будто углубляли тишину. Казалось, что здесь, над этою равниною, в ее торжественном и чудном запустении, уже совершилось пророчество Ангела, который «клялся Живущим вовеки, что времени больше не будет».

Выбрали место на одном из пригорков, сняли с себя клетки, поставили их на землю, и Леонардо начал выпускать птиц на свободу.

Это была его любимая с детства забава. Между тем как они улетали с радостным трепетанием и шелестом крыльев, провожал он их ласковым взором. Лицо его озарилось тихою улыбкою. В эту минуту, забыв все свои горести, казался он счастливым, как ребенок.

В клетках оставались только охотничий ястреб и дикий лебедь; учитель берег их напоследок.

Присел отдохнуть и вынул из дорожной сумки сверток со скромным ужином – хлебом, печеными каштанами, сухими винными ягодами, фляжку красного орвьетского вина в соломенной плетенке и два рода сыра: козий для себя, сливочный для спутника; зная, что Франческо не любит козьего, нарочно взял для него сливочного.

Учитель пригласил ученика разделить с ним трапезу и начал закусывать, с удовольствием поглядывая на птиц, которые в клетках, предчувствуя свободу, бились крыльями: такими маленькими пиршествами в поле под открытым небом любил он праздновать освобождение крылатых пленниц.

Они ели молча. Франческо взглядывал на него изредка, украдкою. В первый раз после болезни видел он лицо Леонардо в ярком свете дня, на воздухе, и никогда еще оно ему не казалось таким утомленным и старым. Волосы, уже седеющие, с желтоватым отливом сквозь седину, поредевшие сверху, обнажали крутой, огромный лоб, изрытый упрямыми, суровыми морщинами, а книзу – все еще густые, пышные – сливались с начинавшейся под самыми скулами, длинною, до середины груди, тоже седеющею, волнистою бородою. Бледно-голубые глаза из глубоких темных впадин под густыми, нависшими бровями глядели с прежнею зоркостью, бесстрашною пытливостью. Но этому выражению как бы сверхчеловеческой силы мысли, воли познания противоречило выражение человеческой слабости, смертельной усталости в болезненных складках ввалившихся щек, в тяжелых старческих мешках под глазами, в немного выдававшейся нижней губе и углах тонкого рта, опущенных с презрительною горечью, с неизъяснимою брезгливостью: это было лицо покорившегося, старого, почти дряхлого титана Прометея.

Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им.

Он заметил, что порой достаточно ничтожной мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгновенно изменилось и открыло неведомую глубину свою: так, во время дороги, когда спутники, ему неизвестные и безразличные, вынимали узелок или сверточек с домашними припасами, садились в стороне и закусывали, немного отвернувшись, с тою стыдливостью, которая свойственна людям за едою, в месте непривычном, среди незнакомых, – вдруг, без всякого повода, начинал он испытывать к ним непонятную, странную жалость: они казались ему одинокими и несчастными. Особенно часто бывало это в детстве, но и потом возвращалось. Ничем не сумел бы он объяснить этой жалости, корни которой были глубже сознания. Он почти не думал о ней, но, когда она приходила, тотчас узнавал ее и не мог ей противиться.

Так теперь, наблюдая, как учитель, сидя на траве, среди пустых клеток и поглядывая на оставшихся птиц, режет старым складным ножом со сломанною костяною ручкою хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тщательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими деснами, так что кожа на скулах движется, – он почувствовал вдруг, что в сердце его поднимается эта знакомая жгучая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговением. Ему хотелось упасть к ногам Леонардо, обнять их, рыдая, сказать ему, что если он отвержен и презрен людьми, то в этом бесславии все-таки больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микеланджело.

Но он не сделал этого – не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая кусочки сливочного сыра и хлеба.

Окончив ужин, Леонардо встал, выпустил ястреба, потом открыл последнюю, самую большую клетку с лебедем.

Огромная белая птица выпорхнула, шумно и радостно взмахнула порозовевшими в лучах заката крыльями и полетела прямо к солнцу.

Леонардо следил за нею долгим взором, полным бесконечною скорбью и завистью.

Франческо понял, что эта скорбь учителя – о мечте всей жизни его, о человеческих крыльях, о «Великой Птице», которую некогда предсказывал он в дневнике своем:

«Человек предпримет свой первый полет на спине огромного Лебедя».

VI

Папа, уступая просьбам брата своего, Джулиано Медичи, заказал Леонардо небольшую картину.

По обыкновению мешкая и со дня на день откладывая начало работы, художник занялся предварительными опытами, усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины.

Узнав об этом, Лев Х воскликнул с притворным отчаянием:

– Этот чудак никогда ничего не сделает, ибо думает о конце, не приступая к началу!

Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была решена. Лев Х, величайший знаток и ценитель искусства, произнес над ним приговор: отныне Пьетро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах: соперник их был уничтожен.

И все сразу, точно сговорившись, отвернулись от него: забыли о нем, как забывают о мертвых. Но отзыв папы все-таки передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давно предвидел и ничего иного не ожидал.

В тот же день ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем:

«Терпение для оскорбляемых то же, что платье для зябнущих. По мере того как холод усиливается, одевайся теплее, и ты не почувствуешь холода. Точно так же во время великих обид умножай терпение – и обида не коснется души твоей».

1 января 1515 года скончался король Франции, Людовик XII. Так как сыновей у него не было, ему наследовал ближайший родственник, муж дочери его, Клод де Франс, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский, Франсуа де Валуа, под именем Франциска I.

Тотчас по восшествии на престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардии; с неимоверною быстротою перевалил через Альпы, прошел сквозь теснины д’Аржантьер, внезапно явился в Италии, одержал победу при Мариньяно, низложил Моретто и вступил в Милан триумфатором.

В это время Джулиано Медичи уехал в Савойю.

Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастья у нового государя и осенью того же года отправился в Павию, ко двору Франциска I.

Здесь побежденные давали праздники в честь победителей. К устройству их приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти, сохранившейся о нем в Ломбардии со времен Моро.

Он устроил самодвижущегося льва: лев этот на одном из праздников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задние лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилии Франции.

Игрушка эта послужила славе Леонардо более, чем все его остальные произведения, изобретения и открытия.

Франциск I приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Микеланджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему семьсот экю годового жалованья и маленький замок Дю-Клу в Турене, близ города Амбуаза, между Туром и Блуа.

Художник согласился и на шестьдесят четвертом году жизни, вечный изгнанник, без надежды и без сожаления покидая родину, со старым слугою Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельци и Зороастро да Перетола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию.

VII

Дорога, особенно в это время года, была трудная – через Пьемонт на Турин, долиной притока По, Дориа-Рипария, потом сквозь горный проход между Мон-Табором и Мон-Сенисом.

Из местечка Бордонеккиа выехали ранним, еще темным утром, чтобы добраться до перевала засветло.

Верховые и вьючные мулы, стуча копытами и позвякивая бубенчиками, взбирались узкою тропинкою по краю пропасти.

Внизу, в долинах, обращенных к полдню, уже пахло весною, а на высоте была еще зима. Но в сухом и редком безветренном воздухе холод был мало чувствителен. Утро чуть брезжило. В пропастях, где призрачно белели, как сталактиты, струи замерзших водопадов и черные верхушки елей по ребрам стремнин торчали из-под снега шершавою щетиною, – лежали тени ночи. А вверху, на бледном небе, снежные громады Альп уже яснели, как будто изнутри освещенные.

На одном из поворотов Леонардо спешился: ему хотелось поближе взглянуть на горы. Узнав от проводников, что боковая пешеходная тропинка, еще более узкая и трудная, ведет к тому же месту, как и проезжая для мулов, он стал взбираться вместе с Франческо на соседнюю кручу, откуда видны были горы.

Когда умолкли бубенчики, сделалось так тихо, как бывает только на самых высоких горах. Путникам слышались удары собственного сердца да изредка протяжный гул обвала, подобный гулу грома, повторяемый многоголосыми откликами.

Они карабкались все выше и выше.

Леонардо опирался на руку Франческо. И вспомнилось ученику, как много лет назад, в селении Манделло, у подножия горы Кампионе, вдвоем спускались они в железный рудник по скользкой страшной лестнице в подземную бездну: тогда Леонардо нес его на руках своих; теперь Франческо поддерживал учителя. И там, под землею, было так же тихо, как здесь, на высоте.

– Смотрите, смотрите, мессер Леонардо, – воскликнул Франческо, указывая на внезапно у самых ног их открывшуюся пропасть, – опять долина Дориа-Рипария! Уж это, должно быть, в последний раз. Сейчас перевал, и больше мы ее не увидим... Вон там Ломбардия, Италия, – прибавил он тихо.

Глаза его блестели радостью и грустью.

Он повторил еще тише:

– В последний раз...

Учитель посмотрел в ту сторону, куда указывал Франческо, где была родина, – и лицо его осталось безучастным. Молча отвернулся он и снова пошел вперед, туда, где яснели вечные снега и ледники Мон-Табора, Мон-Сениса, Роччо-Мелоне.

Не замечая усталости, он шел теперь так быстро, что Франческо, который замешкался внизу, у края обрыва, прощаясь с Италией, – отстал от него.

– Куда вы, куда вы, учитель? – кричал ему издали. – Разве не видите – тропинка кончилась! Выше нельзя. Там пропасть. Берегитесь!

Но Леонардо, не слушая, поднимался все выше и выше, твердым, юношески легким, словно окрыленным шагом, над головокружительными безднами.

И в бледных небесах ледяные громады яснели, вздымаясь, точно исполинская, воздвигнутая Богом стена между двумя мирами. Они манили к себе и притягивали, как будто за ними была последняя тайна, единственная, которая могла утолить его любопытство. Родные, желанные, хотя от них отделяли его неприступные бездны, казались близкими, как будто довольно было протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним, и смотрели на него, как на живого смотрят мертвые – с вечною улыбкою, подобною улыбке Джоконды.

Бледное лицо Леонардо освещалось их бледным отблеском. Он улыбался так же, как они. И, глядя на эти громады ясного льда на ясном, как лед, холодном небе, думал о Джоконде и о смерти, как об одном и том же.

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. СМЕРТЬ – КРЫЛАТЫЙ ПРЕДТЕЧА

Флинт Эрик

Флинт Эрик Лондон Джек

Лондон Джек Майер Стефани

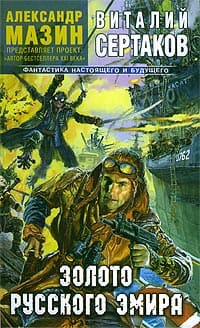

Майер Стефани Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Прозоров Александр

Прозоров Александр Володихин Дмитрий

Володихин Дмитрий