некрасивостью и часто потирал руки.

устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по

клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него.

Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось - конец ковра попал

под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд - хорошо.

но могу и что-нибудь другое...

готово?

импровизация. Я называю это... можно назвать "Космос".

по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает

звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на

мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича

называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот

она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои

мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен,

Григ - все это слыхал, имена, - но как различать? Скрябин - диссонансы.

Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это

что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень

мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и

стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они

смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка

выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным,

неинтересным.

задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с

гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на

земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен

космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская

природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность

высшего, что зовется искусством. Я - профессор, я известен, я стар, я не

хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший,

уверенный, уходящий. Звуки - как цветы, музыка - пестрый луг, леса,

водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое,

что другим дается наукой, мыслью, старостью.

остывшая планета - лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не

спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в

самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается.

Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать

лет, пусть учится. Но все равно - выйдет замуж, и это главное. С музыкой

выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться

некуда. Танюша - сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и

благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна

посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

Мироздание - огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом -

не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки,

семью ее основными тонами,- но художественной догадкой знания не подменишь.

Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую

массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела,

устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же

путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном

изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим

прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад,

звезда была такой - тысячелетие тому назад, другая звезда - десять, сто

тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно.

Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что

она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса

нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова

геометрия.

ТАНЮША

дедушки.

точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными,

безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до

вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

ее орбите - жила. Отдала работе неосознанной мысли и свое легкое тело, и

душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебанье звуков.

хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с

ними - за пределами стен. Дыша - открывала рот, чтобы не мешать слуху.

Послушно принимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли - запасы

сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не

боялась - но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она

только начала собирать крупицы реального знания, вся была в мире вопросов,

первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к

ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не

нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной

бороды,- но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью

прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой

складки скатерти - к сладкому и страшному "зачем жизнь?" и особенно "как

жить?". Однажды уже додумалась, что цель жизни - в процессе жизни; и потому

мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла

существования?

одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла

вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным,

чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться и быть спокойным -

ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о

своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А дедушка, который

должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного

нет? И тогда же - попутно - догадалась, что есть люди, берущие готовое и

строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья и построить не на чем,

так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из

первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не

поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

нотной бумаги,- слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего

учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское - и великое, не разрешимое

для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.

что высказывал, - свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это

так ясно? Кончил - и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу

виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:

нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.

LASIUS FLAVUS

ангел жизни бросал семена.

набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.

частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый

лист и распластать перед солнцем.

травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и

их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым

всходам засеянных полей.

вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей

Lasius flavus*. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке

леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но

известили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной

республике нападение охотничьих племен Formica fusса**, которые уже

Посняков Андрей

Посняков Андрей Шилова Юлия

Шилова Юлия Шилова Юлия

Шилова Юлия Флинт Эрик

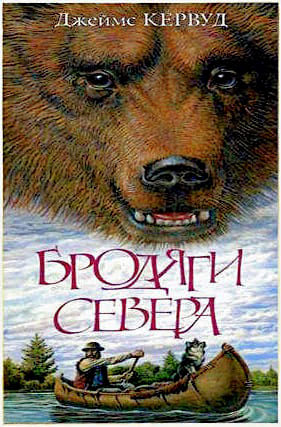

Флинт Эрик Кервуд Оливер Дж.

Кервуд Оливер Дж. Сертаков Виталий

Сертаков Виталий