молчаливое, беспорядочно копошащееся людское месиво казалось горе чем-то

вроде вскипающей прорвы Черного озера, когда в глубинах его водяные играют

свои шумные свадьбы.

пастухов с пылающими факелами, словно повинуясь неслышному приказу,

рванулись с места и парами понеслись в разные стороны, сопровождаемые

сизыми шлейфами дыма, обегая выложенный вязанками хвороста круг двадцати

шагов в поперечнике и тыча по дороге в сушняк огнем. Встретились пастухи у

того места, где круг был разомкнут, где кольцо вспыхнувших костров хотело

и не могло сойтись, образовав темный провал ворот, ведущих в рукотворную

Преисподнюю.

размашисто перекрестился и потом махнул рукой: начинайте, дескать! Богу и

людям живым огнем подсветили, ночь-маму уважили - пора и честь знать!

чуть ли не со всех ближних Татр горцев. И впрямь: было о чем перемолвиться

словцом с соседом, глядя на воеводу Райцежа и Мардулу-разбойника, прежде

чем оба скроются в огне и станут Бога спрашивать своими острыми чупагами.

Совсем юный, гибкий, порывистый, как годовалая рысь, не вошедший еще в

полную мужскую силу Мардула, пританцовывающий на месте и сверкающий

глазами на односельчан и гайдуков Лентовского, словно готовый растерзать

любого, кто помешает ему прикончить ненавистного воеводу; и зрелый Михал,

недвижно замерший и тускло глядящий перед собой, как глядит иногда

белоголовый орел с Криваньских вершин, прежде чем рухнуть в пропасть,

распластав могучие крылья и растопырив страшные когти - действительно,

воевода был похож сейчас на хищную птицу: сухой, перевитый жгутами мышц

торс, обмякшие руки, повисшие с той обманчивой неуклюжестью, с какой

крылатый царь гор обычно передвигается по земле, волоча громады крыльев.

чупагу, он пронзительно завизжал, подпрыгнул чуть ли не выше собственного

роста, приземлился на скрещенные ноги, снова подпрыгнул прямо с места и

через мгновение был уже на середине круга - приседая, мечась из стороны в

сторону, звеня медными кольцами на древке пастушьего топорика. Неистовость

разбойника была сродни неистовству зимнего урагана в горах, бессмысленно

бьющегося в стены ущелий, растрепывающего седые гривы снегов на вершинах -

но не жди пощады, попавшись ему на дороге, если только ты не горный хребет

или голая скала! Сметет, натешится, изорвет в клочья...

оглядываясь, медленно пошел к Мардуле. Чупагу Михал держал так, словно не

знал, что с ней делать, сомкнув сухие пальцы на середине древка; и в толпе

коренных гуралей неодобрительно захмыкали, похлопывая по плечам и спинам

приунывших шафлярцев - односельчан человека, столь неловко обращающегося

со знаком пастушьего достоинства. Разве что двое-трое дряхлых стариков,

помнящих покойного Самуила-бацу и его повадку, переглянулись меж собой и

прошамкали что-то беззубыми ртами.

Антонио Вазари, первый настоящий учитель Райцежа, презрительно называл

"жеребчиками" и любил жестоко наказывать, заставляя брать в руки боевую

рапиру, после чего становился напротив с тупым стальным прутом, откованным

специально для подобных случаев и насаженным на деревянную рукоять без

чашки. Если "жеребчик" хотя бы раз заставлял Антонио сдвинуться с места,

не говоря уже о том, чтобы оцарапать - учитель-флорентиец брал на себя

обязательство платить за это, выставляя большой кувшин виноградной граппы.

На памяти Михала такого не случалось ни разу; жена Антонио однажды

проговорилась, что когда-то граппа и впрямь досталась "жеребчику", но это

было давно, спустя год после их свадьбы с Антонио Вазари. А во всех

остальных случаях, которых было немало, учитель пил граппу сам, пока

истыканного до кровоподтеков "жеребчика" уводили под руки его друзья.

Сразу; когда станет слишком жарко, или когда надоест играть; истерзать

ранами или покончить одним ударом - то, что в руках Михала вместо

привычного палаша была чупага, не имело никакого значения.

сегодняшнего поединка, или это просто молодое недобродившее вино пенится

от удали и глупости?

Ивонич не мог позволить себе наказывать за это смертью. Если наказывать -

то начинать пришлось бы с себя; но Беата и младенец под ее сердцем

вынуждали Михала жить.

гуральских преданий вроде бы так и делал, когда отворял родники на

Подгалье. Да только камня под острие Мардулиной чупаги не подвернулось, и

вся сила пропала даром. Вскрикнув от отчаяния, разбойник на согнутых ногах

пауком побежал вокруг проклятого воеводы-отцеубийцы, норовя достать

обушком по голеням - но руки Михала были гораздо длиннее Мардулиных, а то,

что воевода по-прежнему держал чупагу за середину древка, почему-то не

имело никакого значения. В последний момент, когда обушок в который раз

уже норовил пройтись по лодыжке вросшего в землю, как столб коновязи,

Михала - обратная сторона древка воеводиной чупаги сухо щелкала по узкому

лезвию возле самого сапога, и обушок бессильно взвизгивал, наискось чиркая

по кожаному голенищу.

пастушьему ножу с дубовой рукоятью; и воевода задним числом полагал, что

рано или поздно вспыльчивый разбойник попытается метнуть нож во врага.

Гурали отлично метали и чупаги, но на такую глупость, после которой

рискуешь остаться совсем безоружным, Михал не рассчитывал. Вернее,

надеялся, что она не придет Мардуле в голову - безоружного разбойника было

бы очень просто оглушить и выволочь за шкирку из огненного кольца, но

горцы могли бы счесть это случайным везением, а не Божьей волей, и

потребовать продолжения поединка.

очерченного для себя воеводой, и Михал мог позволить себе неторопливо

прикидывать возможные повороты боя, предоставив своему телу действовать

самостоятельно. Он только краешком сознания приглядывал за собой - иначе,

полностью отпустив поводья, он мог опомниться от размышлений уже над

трупом Мардулы и запоздало клясть себя за то, что слишком хорошо учился

убивать.

выбивая ногами барабанную дробь, закрутил чупагу вихрем - и неожиданно

по-детски глупо кинулся к Михалу вплотную. Пальцы левой руки Райцежа

мгновенно, словно живя собственной жизнью, вцепились в Мардулино запястье,

сковав его кандалами похлеще каторжных, и чупага разбойника повисла над

непокрытой головой воеводы, не в силах сдвинуться с места. Даже не

попытавшись достать нож, разбойник свободной рукой обхватил Михала за шею,

рванул на себя...

Мардулы, Райцеж в ближнем бою имел множество преимуществ, если в подобной

ситуации имело смысл продолжать говорить о преимуществах. Даже сейчас

Михалу стоило известных усилий не свернуть разбойнику шею или не всадить

нож в поджарый юношеский живот.

померещился в десяти шагах, у самого огня, зыбкий силуэт, скрестивший

призрачные руки на призрачной груди. Огонь плеснул на видение искрящейся

лавой, очертания проступили четче, выпуклей - широкие плечи, орлиный нос с

раздувшимися ноздрями, жабьи глаза навыкате...

огненные мечи на дерзкого пришельца.

горящего сознания умирающего отца, Михал все-таки опоздал бы и уже держал

в своих объятиях идиота.

был вором. Разыскивая своих будущих приемных детей по городам и весям,

воспитывая их потом в строгости, старый Самуил не заметил того, что росло

под самым боком; вернее, заметил, но поздно - в последние годы жизни,

когда птенцы его гнезда разлетелись, разъехались, когда сам он

окончательно состарился и отпаивал травами на печке раненого

подростка-разбойничка. Вот тогда-то и почуял Самуил-баца в разбойном

гурале знакомый воровской талант, вот тогда-то и стал учить Мардулу нужной

сноровке, да только мало чему успел выучить - умер.

Мардула-разбойник, Мардула-вор, нет, не один, даже после Самуиловой

смерти.

пытался украсть боевое знание у Михалека Ивонича, не понимая, что делает и

Орлов Алекс

Орлов Алекс Василенко Иван

Василенко Иван Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Пехов Алексей

Пехов Алексей Сертаков Виталий

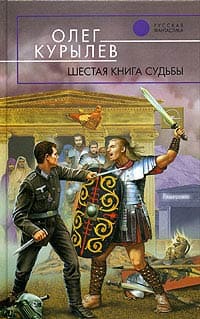

Сертаков Виталий Курылев Олег

Курылев Олег