дорогу? И эта пристигшая его, точно <черная смерть>, любовь не пото ли

прильнула к сердцу, что простого и ясного мало смятенной душе?! Что все

блазнит дорога и свершения там, впереди, за синим окоемом лесных

незнакомых далей, куда конь не доскачет и только облака доплывут, нет ли?

И куда-то вверх, вровень ли с Василь Василичем, в костер, на плаху ли -

все одно! Нет, Услюм! Не гадай, что дарил тебя от щедрой души. Душа просит

воли! Хотел себя освободить для иного - иной беды, иной судьбы и удачи

иной! И она - будь посадскою женкой соседской - нужна ли была бы тебе? Эх,

Никита!

приходе говорили-баяли с учителем своим Василь Василича сыны. И ученый поп

объяснял им, что Земля - она круглая, как яйцо, и сколь до неба над нами,

столь и под нами, со всех сторон. И вся она, с лесами, горами и водами,

летает в аэре, яко некое перо, ничем не держась, окруженная воздухом, как

яйцо скорлупой. А он стоял, слушал, мало что понимая, дурак дураком, и все

гадал: как же люди не падают с той-то стороны, с оборота земного? Или,

ежели сказать, ночь настанет, дак мы головой вниз висим? От солнышка-то?

Дак опосле того сказанья ночью и глянуть страшно было на звезды! Ну как

оторвет от земли и улетишь в ничто! И другояко подумал тогда же: а ну как

и она ведает такое всякое мудреное? Наслышалась всего в терему

вельяминовском! А он перед нею станет - с чем? С шутками солеными из

молодечной да со знатьем того, как бабе подол повыше задрать! Вот и деда,

верно... Полюбились там, нет ли, ну подарила сережки свои ему, а дальше-то

што? И воротил восвояси! И ему, верно, придет на рати ли за нее пасть али

от Василь Василича принять истому смертную, и не знай, помянет ли опосле

когда?

голову по колкому ложу своему. И две слезинки, стыдные для него, мужика,

просверкивают в уголках зажмуренных глаз, на челе, обращенном к небу, по

которому плывут холодные, навестием осени, высокие облака. И совсем не

ведает гонец вельяминовский, что в эти вот миги высокого отречения и

становится он достойным своей любви.

обезлюженные города и вымершие деревни. Серебристый снег, косо и вьюжно

проносясь над землею, засыпает сиренево-синие немые поля и острова леса,

вздымает сугробы у околиц утонувших в зимнем серебре селений, кружит и

вьется над дымниками бревенчатых истобок и соломенными кровлями клетей,

где живые, собрав урожай, посеянный мертвыми, греют себя в дымном тепле

курных хоромин, жгут лучины, прядут или ладят утварь, чинят сбрую и иной,

надобный в хозяйстве припас, шьют и тачают сапоги, задают корм скотине,

своей и чужой, собранной по вымершим починкам, и вновь сказывают сказки и

песни поют, ибо смерть прошла и жизнь опять набирает силу свою - в мычании

сытой скотины, в тугих животах баб, уцелевших от чумы и уже беременных, в

хозяйственной уверенности уцелевших от мора мужиков, что сейчас, в

сутемнях, выводят запряженных коней, готовясь еще до зари возить дрова и

сено или лес для новых, измысленных по осени хором, и, уверенно щурясь в

серо-синюю тьму, крякают, туже заматывая тканный женкою узорный пояс и

укрепляя в дровнях сточенный, на ладном топорище, потемнелом и

отполированном жесткою дланью древодели и земледельца, навычный к руке и

работе, кованный в три, а то и в пять слоев закаленного металла рабочий

топор.

теперь себе выморочные пустоши: пахано, дак как не обиходить по весне?!

Подростки изо всех силенок тянут за старшими в доме. Неопытными еще руками

от зари до зари гнут полозья, тешут доски, плетут короба, мнут кожи,

узорят сбрую, расцветая от каждой невзначай брошенной стариком дедом

похвалы. Неутомимо, почти круглыми сутками, летают трепала в руках девок,

пляшут веретена, со скрипом поворачиваются просторные воробы, стучат уже

кое-где и ткацкие станки, упреждая общую для всех пору Великого поста.

Скотины, своей и чужой, ныне много. В достатке хлеб. И потому спешно

правят свадьбы - рабочие руки дороги по нынешней поре! Мор отошел, досыти

ополонясь трупами, и уже только отдельные неживые деревни с охолодалыми,

расхристанными клетями погибших хором напоминают о сбавленной народом,

протекшей над страною беде.

уже тишине вырванных у жестокого времени мирных лет. Земля еще не ведает,

не провидит грядущих испытаний своих, и тот, кто окажет в средостении

грозных событий, кто будет духовно съединять силы страны, пока еще тоже не

ведает сужденной ему провидением великой судьбы. Вернее - не заботит о

ней.

лесов, рассеченный белыми, недвижимыми по зиме струями рек край в

тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раскиданными там и

сям росчистями, неотличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот, то не

враз и возможно бы было увидеть махонькую, убеленную инеем церковушку на

лесистой горе Маковец, верстах в пятнадцати от городка Радонежа и в

стольких же поприщах от Хотькова монастыря. Не вдруг увидеть и крохотный

скит, оградку да горсть келий, тем паче теперь, в ночную пору, когда мерно

покачивают головами высокие ели да сыплет и сыплет звездчатый пуховый снег

и когда, лишь низко-понизку приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за

зубчатою оградой леса и Переяславская дорога, и дымки остатнего далекого

селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами следы полузасыпанного

снегом человечьего житья, в коем не замычит корова, не протопочет глухо

конь, не заплачет спросонок дитя, только ветер проходит над кровлями да

глухо ропщет лес, и разве чуть осеребрит изнутри ледяное оконце тусклым

светом лампадного пламени в келейке, срубленной в одно с хижиною, где

замер сейчас между сном и явью отчитавший ночные часы молодой монах,

унесясь мечтою к давно погибшим людям и временам.

пред мысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы

и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесен он теперь по

аэру на крыльях морозного ветра.

круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром, крытые

дранью и соломой кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет

острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем

потоке снегов. Деревня мертва, оттуда все убежали в лес. Только здесь

чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячат

по-за тыном широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В

бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиной, кто с

луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскою саблей, с

шестопером, а то и просто с самодельною булавою да топором, они толпятся

во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они

тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по-за

лесом, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и

скот, вдруг пожалуют к ним, в пределы ростовской земли, на Могзу и

Которосль? Недолго стоять им тогда в обороне! И счастлив останется тот,

кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь! Ибо татары громят

и зорят все подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по

дороге. В Сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. <Давай! Давай!> Полон,

обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью - татарок своих - тоже

надо кормить! Нещадно, с маху, бьет ременная плеть: <Бе-га-а-ай!>

Спотыкающиеся, спутанные полоняники втягивают головы в плечи, бредут через

сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом выплевывая кровь,

умирают в снегу. <Бега-а-ай!> Гонят стада скотины. Громкое блеяние,

испуганный рев недоеных голодных коров, ржанье крестьянских, согнанных в

насильные табуны коней тонут в метельном вое и свисте. Обезножевшую

скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки,

наглея, стаями бегут за татарскою ратью. Вороны, каркая, срываются с

трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель.

Тверь, и с ними шли, верною обслугою хану, рати москвичей и суздальцев...

Только в книгах о седой старине да в мятежных умах книгочиев была,

сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь. О вы, великие князья

киевские! О слава предков! О вещий голос пророков и учителей твоих, святая

русская земля! Где ты? В каких лесах, за какими холмами сокрыта? В каких

водах, словно Китеж, утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего, и

кто приидет, препоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые?

Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет и воскресит хладное

тело твое? О Русь! Земля отцов! Горечь моя и боль!

Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив ради всякого случая

ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужась, волочит под мышки

комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися

посторонь. Баба! Убеглая, видно! Без валенок, без рукавиц...

глаза.

метели.

конем. Яков, тоже оборуженный, держит одною рукой боевой топор и

Шилова Юлия

Шилова Юлия Андреев Николай

Андреев Николай Шилова Юлия

Шилова Юлия Березин Федор

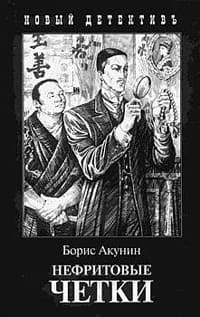

Березин Федор Акунин Борис

Акунин Борис Шилова Юлия

Шилова Юлия