который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он

пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой

дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной,

длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и,

мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков

для багажа, вышел на волю.

Опять -- пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не

окончательное? Так бывает; очнешься и видишь, скажем, будто

сидишь в нарядном купе второго класса, вместе с неизвестной

изящной четой,-- а на самом деле это -- пробуждение мнимое, это

только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой

и все не" можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь.

Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за

свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша,

какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь,

потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь

поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы

умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по

каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый

казус,-- и действительность теряет вдруг вкус действительности;

мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит

сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и

номер в гостинице, название которой "Видзо" -- написал тебе на

листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки,--

кто ее знает, явь ли это. Окончательная явь, или только новый

обманчивый слой?

сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в

сторону--на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой

золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение,-- он

потянулся к ночному столику, нащупывая очки.

бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту

мелочь, тот нелепый казус... Войдя вчера в номер, осмотревшись,

распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо

воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево,

он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся

мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника,

с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и

столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону,

держа перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще

хрустнуло.

отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось

только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и

бродил в поисках нужного магазина. Сперва -- магазин, потом

важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать

настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по

приезде ("...это будет как раз такой день, когда делового

человека можно застать..."), Франц вспомнил и то, что

нынче--воскресенье.

без очков он все равно, что слепой, а нужно пуститься в

опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные

призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая,

теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой

ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не

прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее

ночного сверкающего роения.

предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь

магазин с вывеской в виде огромного синего пенсне наконец

откроется,--это было немыслимо. Франц откинул перину и босиком,

осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво

солнечный; слева наползала бархатистая тень, и невозможно было

понять, где кончается тень и где начинается

расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И

было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.

гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым

давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск

воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого

жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по

полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него

споткнуться,-- и казалось так шумно в комнате именно по

сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как

дорогое вино, в холодной глубине двора.

шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к

двери. Только его лицо так и осталось неодетым. Осторожно сойдя

вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке,

и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.

струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки

легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными

складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший,

словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За

ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком,

новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые

громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно

вонзался в зрачок.

остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь

под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус.

Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился

за поручень, и голос -- очевидно кондукторский -- гаркнул ему в

ухо: "наверх!" Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой

кружащейся лесенке,-- в родном городке ходил только трамвай,--

и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел

на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался

за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого

поворота,-- при котором, казалось, автобус весь накренился,--

взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с

размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал

озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице,

как медузы, скользили люди, среди внезапно замершего

автомобильного студня,-- потом все это опять двигалось, и

смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные -- по

другой текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное

небо. Такой представилась Францу столица,--

призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть

не похожей на его грубую провинциальную мечту.

перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой... и одна

смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя, он спросил у

кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он

принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать,--и

мучительно старался различить улицы, по которым проезжал.

Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная

зеркальность того, что плыло мимо,-- все сливалось в ощущение

бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно

дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки,

казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.

вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах,-- быть может

незамеченный сосед -- крикнул ему: "Направо! Первый поворот

напра...", Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина,

и безлюдность, и солнечная зыбкость... Он терялся, таял в этой

смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он

вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он

подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем

близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так

все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек--тот

самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно

сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть

теней,--однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести

глаза. "Прямо напротив,-- где ограда",-- бодро сказал человек и

пошел своей дорогой.

кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий

звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять

зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был

зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное

отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она

заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал

палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем

Шилова Юлия

Шилова Юлия Сапковский Анджей

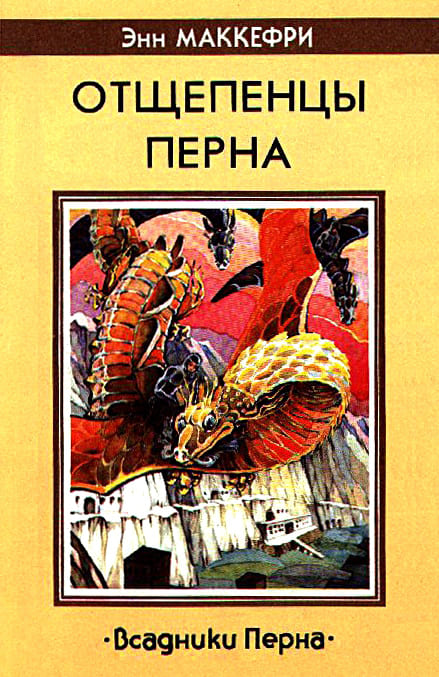

Сапковский Анджей Маккефри Энн

Маккефри Энн Суворов Виктор

Суворов Виктор Березин Федор

Березин Федор Елманов Валерий

Елманов Валерий