нежность,-- печальная теплота, оставшаяся там, где очень

мимолетно скользнула когда-то любовь,-- заставляет его

прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ,

но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос,

ему советовавший: "а что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?"

ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она

летучим каким-то голосом -- не тем прежним носовым шепотком--

молила, вся улетала в слова: "Да скажи ты мне наконец,-- ты

меня любишь?" Но заметив что-то в его лице,-- знакомую тень,

невольную суровость,-- она опять вспоминала, что нужно

очаровывать -- чуткостью, духами, поэзией -- и принималась

опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной

куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять, он шагал вдоль

комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она,

надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним.

барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина, и ей

становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывала ей о

своей любви. Кларе казалось, что эти чувства должны быть тише,

без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было,

когда подруга, щурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым,

начинала ей передавать еще не остывшие, до ужаса определенные

подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные

сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что

подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное,

что зовется смазливым словом "мечта". Острое, несколько

надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками,

расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень

темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно

слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся,

как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его

прекрасные, влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились

Кларе, что она в его присутствии терялась, говорила не так, как

говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне

прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на

груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед

нижняя губа, и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганиным

она встречалась не часто, раз в день за обедом, и только

однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где

он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За

обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина,

так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том

же порядке, в каком находились их комнаты: таким образом Клара

сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между

Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически-чопорная

фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг

к другу через стол профилей напудренных, жеманных танцоров,

которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками

заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и

потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой

глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя

приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная,

морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и

спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его,

приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча

кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная

прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик,

который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой

рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол

пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова

принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал

ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин,

его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку

супа и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись

его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж

тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова,

возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против

него.

Не чета нашей сторонушке.

орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

повышений, звук мягкий и матовый. Полное, гладкое лицо, с седою

щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком,

было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые

морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож

на большую поседевшую морскую свинку. -- Очень рад,-- сказал

Ганин.-- Когда же вы едете? Но Алферов не дал старику ответить

и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых

волосках, с крупным прыгающим кадыком.

сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та

-- просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать

можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам.

что если уж где-нибудь жительствовать...

бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними

так и ломятся. И полицейский чиновник, пока отыскал мою

фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и

представить (при словах "и представить" Подтягин тяжело и

жалобно повел головой), сколько человеку нужно перестрадать,

чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я

заполнил. Сегодня уж думал -- стукнут мне выездную визу...

будут готовы.

быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы

обратили внимание, например, что на парадных дверях написано?

"Только для господ". Это знаменательно. Вообще говоря, разницу

между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить:

вообразите сперва кривую, и на ней...

против него.

чтобы вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это

насчет кинематографа, кажется.

о ней... Ведь он знает, что я знаю..." Она спросила ради

приличия: -- Ах, вы ее вчера видели?

совсем понимаю вашу геометрию,-- тихо говорил Подтягин,

осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как

большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой

человеческой логике.

вообразите..

слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов

быстро развел руками, сшиб стакан Ганина. -- Ах, извините!.. --

Пустой,-- сказал Ганин.

Алферов.-- А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался.

Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...

вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все

смотрели на его движенье.

Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным

уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая... Вы -- поэт,

Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку,-- как женственность,

прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции,

переживает все,-- невзгоды, террор...

было речи, что об его жене..."

Алферова,-- а жена у него, верно, шустрая... Такому не изменять

-- грех..."

Николаевна деревянным голоском, исподлобья глядя, как жильцы ее

невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и

продолжал:

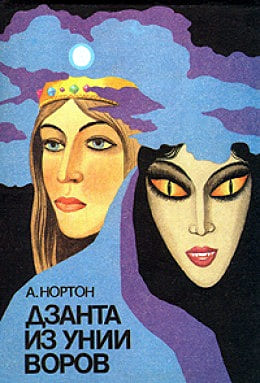

Нортон Андрэ

Нортон Андрэ Шилова Юлия

Шилова Юлия Сертаков Виталий

Сертаков Виталий Посняков Андрей

Посняков Андрей Шекли Роберт

Шекли Роберт Андреев Николай

Андреев Николай