лобзания сказал он м-сье Пьеру.

аллею.

немножко отошли, -- только почему ты всегда как-то... Твоя

застенчивость производит на свежих людей самое тягостное

впечатление. Не знаю, как ты, -- добавил он, -- но хотя я,

конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня

изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле.

спускались по Крутой. -- Ток-ток-ток.

что уже готово...

Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами.

Наверху, у третьих ворот, в шлафроке и ночном колпаке, ждал

Родриг Иванович.

(быстро, нечетко, слов не кончая, -- как бегущий оставляет след

неполной подошвы, -- писал Цинциннат), теперь воздух бледен, и

я так озяб, что мне кажется, отвлеченное понятие "холод" должно

иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут. Мне совестно,

что я боюсь, а боюсь я дико, -- страх, не останавливаясь ни на

минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело

дрожит, как мост над водопадом, и нужно очень громко говорить,

чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно, душа опозорилась,

-- это ведь не должно быть, не должно было быть, было бы быть,

-- только на коре русского языка могло вырасти это грибное

губье сослагательного, -- о, как мне совестно, что меня

занимают, держат душу за полу, вот такие подробы, подрости,

лезут, мокрые, прощаться, лезут какие-то воспоминания: я, дитя,

с книгой, сижу у бегущей с шумом воды на припеке, и вода

бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых, старых

стихов, -- о, как на склоне, -- ведь я знаю, что этого не надо,

-- и суеверней! (*21) -- ни воспоминаний, ни боязни, ни этой

страстной икоты: и суеверней! -- и я так надеялся, что будет

все прибрано, все просто и чисто. Ведь я знаю, что ужас смерти

это только так, безвредное, -- может быть даже здоровое для

души, -- содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или

неистовый отказ выпустить игрушку, -- и что живали некогда в

вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные

мудрецы (*22), которые, -- большие путаники, правда, -- а

по-своему одолели, -- и хотя я все это знаю, и еще знаю одну

главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает, --

все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит, и

гудит, и мчится, -- и сейчас придут за мной, и я не готов, мне

совестно..."

настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел на стену,

грызя карандаш, и вот, слегка зашаркав под столом, продолжал

писать -- чуть менее быстро:

сохраните эти листы, -- уверяю вас, что есть такой закон, что

это по закону, справьтесь, увидите! -- пускай полежат, -- что

вам от этого сделается? -- а я так, так прошу, -- последнее

желание, -- нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы

теоретическая возможность иметь читателя, а то, право, лучше

разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора

собираться".

по расположению света Цинциннат знал, что сейчас пробьет

половина шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал

писать, -- но теперь уже совсем тихо и прерывисто, точно

растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание.

Зависть к поэтам. Как хорошо, должно быть, пронестись по

странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень

-- сняться -- и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех

манипуляций, до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое

топорище. Наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания

будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, хотя

иная -- как раковая опухоль: выразишь, вырежешь, и опять

нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, что сегодня

утром, через час или два..."

Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш,

накормил паука, вынес парашу. Цинциннат ничего не спросил, но,

когда Родион ушел и время потянулось дальше обычной своей

трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так

напрягал душу и что все оставалось таким же неопределенным,

вязким и бессмысленным, каким было.

наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь

приблизительно запечатлел их звуковую сумму), когда вдруг

отворилась дверь и вошла Марфинька. Она была румяна, выбился

сзади гребень, вздымался темный лиф черного бархатного платья,

-- при этом что-то не так сидело, это ее делало кривобокой, и

она все поправляла, одергивалась или на месте быстро-быстро

поводила бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко.

букет, -- и, почти одновременно, проворно откинув с колена

подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке,

натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем

нежном сале тисненый след. -- И трудно же было добиться

разрешения! Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку, --

одним словом, обычная история. Ну, как ты поживаешь, мой бедный

Цинциннатик?

Садись куда-нибудь.

лопну, а пройду. Он час меня держал, твой директор, -- страшно,

между прочим, тебя хвалил. Ах, как я сегодня торопилась, как я

боялась, что не успею. Утречком на Интересной ужас что

делалось.

публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд.

Марфиньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям,

-- одна даже дотекла до ямки над ключицей... но глаза смотрели

все так же кругло, топырились короткие пальцы с белыми

пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро шевелясь, говорили

свое.

от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе

представить, сколько слухов, какая бестолочь...

вы мне все. Цинциннат, Цинциннат, -- ну и наделал же ты

делов!.. Что о тебе говорят, -- это ужас! Ах, слушай, -- вдруг

переменила она побежку речи, заулыбавшись, причмокивая и

прихорашиваясь: -- на днях -- когда это было? да, позавчера, --

приходит ко мне как ни в чем не бывало такая мадамочка, вроде

докторши, что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе,

и начинает: так и так... дело в том... вы понимаете... Я ей

говорю: нет, пока ничего не понимаю. -- Она -- ах, нет, я вас

знаю, вы меня не знаете... Я ей говорю... (Марфинька,

представляя собеседницу, впадала в тон суетливый и бестолковый,

но трезво тормозила на растянутом: я ей говорю -- и, уже

передавая свою речь, изображала себя как снег спокойной.) Одним

словом, она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя,

по-моему, она даже с возрастом не выходит, но все равно, и что

она безумно боится преследований, будто, значит, ее допрашивали

и всячески подвергали. Я ей говорю: при чем же тут я, и отчего,

собственно, вы желаете меня видеть? Она -- ах, нет, так и так,

я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете... Я ей

тогда говорю: отчего, собственно, вы думаете, что я добрая? Она

-- так и так, ах, нет, ах, да, -- и вот просит, нельзя ли ей

дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала,

что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась... Тут,

знаешь, так смешно стало Марфиньке, так смешно! Я думаю

(протяжным, низким голоском), что это какая-то ненормальная,

помешанная, правда? Во всяком случае я ей, конечно, ничего не

Орлов Алекс

Орлов Алекс Орловский Гай Юлий

Орловский Гай Юлий Мережковский Дмитрий

Мережковский Дмитрий Махров Алексей

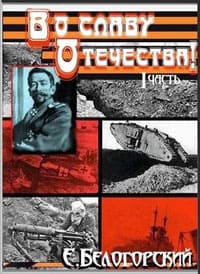

Махров Алексей Белогорский Евгений

Белогорский Евгений Акунин Борис

Акунин Борис