Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии.

распоряжается адъютантом, министр - секретарем. И быть может, своим

красноречием он способен воодушевить его. Алиас распоряжается летными

экипажами. И он может вызвать у них готовность пойти на смерть. Сержант с

военного грузовика распоряжается десятком подчиненных ему солдат. Но он не в

силах связаться ни с кем другим. Даже если предположить, что какой-нибудь

гениальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает

план нашего спасения, то для осуществления своего плана этот полководец

сможет располагать только звонковым проводом длиною двадцать метров. А в

качестве маневренной силы, необходимой для победы, у него будет секретарь,

если на другом конце провода еще будет существовать секретарь.

воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния,

какого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира,

это верно. Но мир для них - всего лишь конец этого невероятного хаоса и

возможность вновь обрести себя, свою личность, пусть самую скромную. Так

бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует

вселенную.

которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не

страшит - они опустошены.

XVII

победителей. Когда об армии говорят, что сперва она отступала, а теперь дает

отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска

и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была

армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том,

что отступление разрушает все связи - и материальные и духовные, -

объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая,

просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими как единый

организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из

этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые

можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым.

приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают

гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция

побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже

быть победителем.

сопротивляться, - лицо побежденной Франции явится потом, в часы безмолвия.

Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая

испортилась или отказалась служить, - попавшим в аварию грузовиком, дорожной

пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То,

что задание становится бессмысленным, - признак катастрофы. Потому что

бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы

предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты

оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты

способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность.

Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни

это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора

газа.

обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные

устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости,

разлагается в этой бессмыслице. Все это - неизбежные проявления разгрома,

как бубоны - проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик,

неужели вы станете корить ее за уродство?

несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы,

беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если

бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли оно

обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников,

разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись

от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было

распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну

американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда.

Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить

Францию по результатам постигшей ее катастрофы.

бой вопреки правде логиков. Логики нам твердили: "Немцев восемьдесят

миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов,

которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в

угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так

почему же, если немцы посягают на Данциг, - а спасти его не в наших силах! -

мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве

позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое

меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?" Логики

были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция

ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И

Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили

ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.

уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы

выросло дерево, должно погибнуть зерно. Первая попытка к сопротивлению, если

она предпринимается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Зато она

пробуждает силы сопротивления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из

зерна.

взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы

дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут

в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но

для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть.

мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и

наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым

проявлениям разгрома! Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут

судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в урода.

XVIII

сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам войной

нелепой. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как

тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас

соблаговолят уничтожить! И нас уничтожили.

Снопы пшеницы для этого совершенно не годились. И теперь уничтожение

завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения.

направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с

числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как

зачем? Да затем, чтобы нагнать на немцев страху! Чтобы они убрались с нашей

территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это

задание не может иметь иной цели.

оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к

немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час

и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев

гораздо меньше.

Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы

берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая

шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя

парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители

лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в

механизированную мясорубку?

делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю

смерть. Мне открылась великая истина. Война - это приятие не риска. Это

приятие не боя. Наступает час, когда для бойца - это просто-напросто приятие

смерти.

недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши

экипажи: "Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?"

пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе и не свидетельствует о

каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное

сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые

идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как

воск, брошенный в огонь.

соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает

наличие судьи. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы

боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена

Свержин Владимир

Свержин Владимир Лукьяненко Сергей

Лукьяненко Сергей Маркеев Олег

Маркеев Олег Маккефри Энн

Маккефри Энн Березин Федор

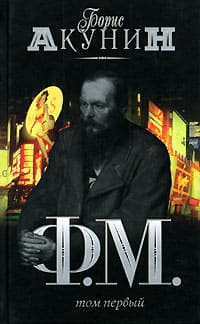

Березин Федор Акунин Борис

Акунин Борис