| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |

|

|

|

| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |

|

|

|

|

Никритиной

Тропинка... Берег... Подойду к окну ли...

Лежу... Стою...

А мысль одна: "Вот, милая, и протолкнули

Мы жизнь свою".

* * *

Средние писатели - вроде Тургенева, Гончарова, Гюго, Дюма - после смерти

довольно быстро начинают превращаться сначала в писателей для юношества,

потом для отрочества.

А вот с Толстым, Чеховым, Достоевским, Мопассаном, Флобером ничего не

делается, никаких превращений.

Горький, конечно, принадлежит к плеяде писателей XIX века. Только он

худший из лучших, самый маленький из самых больших.

* * *

С некоторых пор я в жизни делаю только то, что мне хочется, а не то, что

надо. И получается как будто получше. Но, конечно, не в смысле карманного

благополучия.

* * *

На концерте встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. На

минуту-другую мне показалось, что его лицо, руки - спокойней, сдержанней,

чем обычно. Я обрадовался. Зря обрадовался. Когда заиграл оркестр, Дмитрий

Дмитриевич стал нервически покусывать нижнюю губу и чесать - то нос, то

подбородок, то возле ушей, то брови. Захотелось с нежностью взять его руки в

свои, гладить их, пожимать. Любящая женщина, вероятно, так и поступила бы.

Но я никогда не видел возле него любящей женщины. Очень любящей. Не видел

женщины с большим сердцем, которое было бы отдано ему. Никто другой из

людей, с которыми я в жизни встречался, не имеет на это такого абсолютного

права.

После концерта мы сговорились с Дмитрием Дмитриевичем, что он придет к

нам на пельмени.

К сожалению, вместо него пришла открытка:

Дорогие Анна Борисовна и Анатолий Борисович!

После концерта мне пришлось выехать в Москву и поэтому я не позвонил Вам.

Надеюсь скоро быть опять в Ленинграде, и тогда мы с Вами встретимся.

Ваш Д. Шостакович

Прошел год, но мы еще не встретились.

Мне рассказывали, что он женился на молодой приятной женщине, читающей

лекции по истории партии. Берет ли она его руки в свои и с нежностью гладит

их? Дай Бог!

А вот Зинаида Райх покровительственно похлопывала по плечу седовласого

Мейерхольда. Это в лучшем случае.

В худшем она, как царевококшайская примадонна, орала при актерах и

актрисах на своего старого мужа - великого "Доктора Дапертутто":

- Ничтожество!.. - орала она. - Бездарность!..

Что давало ей это омерзительное право? Кровать? Да?

"О мертвых - или хорошо, или ничего". Какая сентиментальная чепуха! Да

еще древнеримская.

По-моему, о мертвых надо говорить так же, как о живых, - правду. О

негодяе, что он бывший негодяй, о стоящем человеке, что он был стоящий.

* * *

Когда-то говорили: "Тайна исповеди". И только со временем поняли, что это

вздор. Попы - православные, католические и все прочие - были болтунами и

никакой "тайны исповеди" не существовало. Не существует и знаменитой

"врачебной тайны". Лекари тоже болтуны. А что уж говорить о наших житейских

тайнах, маленьких и больших? Право, только дураки просят: "Дай честное

слово, что ни одной живой душе не скажешь". Или: "Поклянись счастьем

матери". Разумеется, и "слово" дадут, и "поклянутся", и при первом

соблазнительном случае с наслаждением выложат, сказав:

"Только дай слово, что ни одной живой душе".

* * *

Терпеть не могу жить на даче. Терпеть не могу даже приезжать в гости на

дачу. Заборы, заборы, заборы и малособлазнительные домики уборных.

- Какой красивый закат!

Отвечаю:

- Да. Очень красивый. Розовый, как ветчина.

Очень интеллигентная хозяйка дачи взглянула на меня с ужасом:

- А еще поэт!

* * *

Я опять и опять ковырялся в третьей неладившейся сцене "Шута Балакирева",

а Кирка (ему тогда было двенадцать лет), взяв с моего рабочего бюро том Л.

Н. Толстого, стал с середины читать его, важно развалившись в широком

кожаном кресле, что стояло в эркере моего семиугольного кабинета.

- Вот ерунда!

- Что ерунда?.. - не поднимая глаз от рукописи, рассеянно спросил я.

- Да этот... твой Лев Толстой.

Я обернулся. Рассеянности как не бывало.

- Что?.. Толстой ерунда?..

С мнением Кирки я уже привык считаться.

- Ну да!

И малыш прочитал вслух из статьи о непротивлении злу, где говорилось, что

если тебе дадут по левой щеке - подставь и правую.

- Дурак! - заключил Кирка.

Это относилось к Льву Николаевичу, к моему богу литературы, к Саваофу.

Я даже растерялся.

А малыш дополнил:

- Попробуй-ка у нас в классе - подставь правую, когда тебе звезданули по

левой... Попробуй-ка... Так разукрасят!

И Кирка презрительно отбросил книгу.

А вот еще разговор.

Мы всем семейством, то есть втроем, пьем утренний кофе.

- Кируха, что ты сегодня такой мрачный?.. - участливо спрашивает мамаша,

как всегда торопящаяся на репетицию.

Малыш, посапывая, молчит.

- Ну, брат?.. - встреваю в разговор я. - В чем дело?.. Выкладывай.

- В школу идти неохота, - нехотя отвечает он. - Ску-ука!

- Скука?.. - переспрашиваю я. - Да откуда ей взяться?.. Сколько вас в

классе-то?

- Тридцать пять.

- Вот!.. У тебя там тридцать пять друзей, а ты - "ску-ука".

- Непонятно, непонятно... - уже думая совсем о другом, говорит

торопящаяся, всегда торопящаяся, мама.

Кирка смотрит со снисходительной иронией на нее, укоризненно на меня,

встает из-за стола, целует ее в губы, меня - в лоб, как старший младшего, и

говорит коротко:

- Не тридцать пять друзей, а тридцать пять врагов.

А на пороге задает философский вопрос:

- Разве, папа, и в жизни не так?

В те дни меня в очередной раз за что-то прорабатывали газеты, и малыш

огорчался, переживая это гораздо сильней и глубже, чем я.

* * *

Виктор Шкловский был человеком благородным, хоть и не слишком

мужественным. В жилах его текла кровь революционера. Тем не менее Сталин его

почему-то не посадил. В конце тридцатых годов это удивляло и самого

непосаженного, и его друзей.

Округляя и без того круглые глаза свои, приутихший формалист шепотом

говорил:

- Я чувствую себя в нашей стране, как живая чернобурка в меховом

магазине.

* * *

"Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение -

"Гамлет".

Вот какого был мнения Толстой о "Гамлете"! О моем "Гамлете"! О "Гамлете",

которого я считаю вершиной мирового драматического искусства.

Ну?.. И кто из нас прав - я или Толстой? А хуже всего, что он не

кривлялся, не эпатировал, а действительно так думал.

* * *

Очень любят посочувствовать чужому горю, постонать возле, получая при

этом удовольствие и от своего сочувствия, и от чужого горя.

Стоящий человек не вздыхает, не стонет, не сочувствует, а делом помогает

в беде.

Но такие не слишком часто попадаются.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [ 104 ] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

|

|

Контровский Владимир

Контровский Владимир Рыбаков Вячеслав

Рыбаков Вячеслав Шилова Юлия

Шилова Юлия Корнев Павел

Корнев Павел Сертаков Виталий

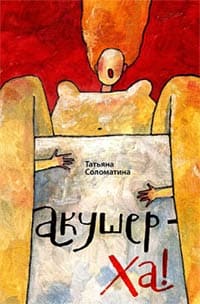

Сертаков Виталий Соломатина Татьяна

Соломатина Татьяна