догадается о месте ее пребывания.

отдохнуть на свежем хвойном воздухе от пыльной каунасской

духоты. Разница в целях нашей совместной поездки была

существенная. Но тем не менее я был рад, что еду не один, а

вместе с ней. С золотоволосой девочкой из сказки, которая меня

открыто презирала и зло, ядовито издевалась при каждой

подвернувшейся возможности.

издевается предмет их страсти, тем глубже и безнадежней

погружаются они в обожание своего мучителя.

что я, вися на волоске от гибели, только что переживший потерю

и мамы, и своей сестренки Лии, оказался способен на такое.

Каюсь. Оказался. И возможно, это спасло мою жизнь или уж, по

крайней мере, сохранило мою душу. Это чувство помогло мне

преодолеть страх, забыть о своем одиночестве, не думать о

безнадежности и безысходности моего положения.

новые хозяева отвели мне темную, без окна, кладовку не только

для ночлега, там я отсиживался большую часть дня, и даже

поесть мне приносили туда. Приносила то жена Винцаса, то

Лайма. Лайма делала это неохотно, только после неоднократных

напоминаний и даже угроз отца высечь ее за непослушание.

абажура и валялся всякий хлам, оставшийся еще от нашей семьи.

В углу, очищенном от хлама, положили на пол детский матрасик,

взятый из кроватки моей сестрички Лии, дали подушку и одеяло,

которым прежде укрывался я.

колени. А Лайма стояла за дверью с той стороны и то и дело

шипела:

за нею, и начинала радостно скулить Сильва. А я оставался один

в кладовке. В темноте. Потому что, поев, я выключал свет и

сидел до следующего кормления, гадая, кто принесет мне

поужинать: Лайма или ее мама. Я предпочитал Лайму.

неутешительных. Я гадал, как поступит со мной Винцас. Ему,

переехавшему из Шанцев в наш богатый дом на Зеленой горе, не

было никакого резона спасать мою жизнь. Гибель всей нашей

семьи до последнего человека устраивала его. Это окончательно

закрепляло его права на дом. Даже если немцы уйдут, он при

любой власти останется в этом доме. Уже хотя бы потому, что

других претендентов на него не будет - все законные наследники

погибли в гетто.

днями пропадал где-то, иногда ночевать не являлся. А когда

возвращался после таких отлучек, приходил домой не один, а еще

с какими-то мужчинами. Они ужинали допоздна, пили. Это я

определял по острой вони самогона, которая распространялась по

всему дому и проникала даже ко мне в кладовку. Потом пели

песни. По-литовски. Нестройно, вразнобой.

аккордеоне, они, эти незамысловатые мелодии, составляли основу

моего репертуара. Поэтому, слушая пьяные выкрики из столовой,

я морщился при каждой фальшиво взятой ноте.

и даже укрыл от чужих глаз, значит, ему это было нужно, чтo-то

он имел в виду. Значительно позже я раскусил, какой дальний

прицел установил этот человек, сохраняя мне жизнь. С уходом

немцев он, несомненно, лишался дома, если я буду жив. Я мог

предъявить права на домовладение, и закон был бы на моей

стороне.

риском для своей жизни, приобретал героический ореол и

автоматически попадал в число участников сопротивления

оккупантам.

удастся. Вернутся русские. И тогда я - его охранная грамота.

я еще ничего толком не понимал, когда на сельскую подводу

грузили кое-что из нашей мебели, что Винцас считал лишним в

хозяйстве. Заодно это было как бы платой за то, что тетка

соглашалась кормить меня и прятать от посторонних глаз.

домотканой куртке с кнутом, заткнутым за пояс. Дно телеги было

устлано сеном. В задок упирался комод, вечно стоявший в нашей

прихожей. Сверху к комоду были привязаны два мягких венских

стула. У нас их было восемь. Винцас оставил себе шесть.

воздух в количестве, достаточном, чтобы я не задохнулся. Если

прижаться глазом вплотную к мешковине, можно было кое-что и

разглядеть. Например, ветки деревьев, под которыми мы

проезжали. А также коричневую спину возницы и дымок от "козьей

ножки", которую он курил безостановочно всю дорогу.

слышал, лежа в мешке. Она поцеловала обоих, и отец поднял ее и

усадил в телегу. Затем он нащупал мои колени через мешковину и

похлопал ладонью, ничего не сказав.

с нами. Винцасу собака была не нужна, а на хуторе могла

пригодиться. Да и нам с ней будет не так скучно коротать лето

в лесной глуши. С моим появлением в доме Сильве вернули ее

прежнее, настоящее имя. Теперь она бежала за телегой,

возбужденная не меньше, чем я, таким неожиданным путешествием,

и ее волнение выражалось в заливистом лае, которым она

встречала каждую попадавшуюся по дороге собаку. Умолкла

Сильва, когда мы выехали из города и колеса телеги мягко

покатили по песчаной, с осыпающимися колеями, дороге, по

временам спотыкаясь и переваливаясь через корни деревьев,

толстыми змеями переползавшими колеи.

шепотом, чтобы не расслышал возница.

телегу... Остановились... Морщат носы... Еврейский дух учуяли.

Возвращается. Идет за нами. Что-то заподозрил.

прохожие думали, что мы поросенка везем. А то заинтересуются,

что за бревно в мешке лежит?

крайней мере, не так скучно лежать в тесном мешке с затекшими

ногами и спиной.

села на мешок, прямо на мою щеку и плечо. Сначала мне было

даже приятно. Я замер и не моргал, чтобы движением ресниц не

вспугнуть ее. Видя, что меня ничем не пронять, она стала

ерзать по мне и скоро натерла щеку суровой мешковиной. Тогда

рывком головы я стряхнул ее с себя, и она скатилась в сено и

застонала, делая вид, что больно ушиблась.

арийской женщины ты еще ответишь... Моли своего Бога, чтоб нам

не попался по дороге полицейский. Сдам ему... вместе с мешком.

куривший всю дорогу.

себе в лоб не попал.

развязал мешок, выпростал оттуда мою жмурящуюся голову и

сказал, подмигнув:

стеснялся сказать об этом. Из-за Лаймы.

Прямо вверх к голубому небу уходили корявые медно-серые стволы

сосен, увенчанные у самых облаков зонтиками веток. Сосны росли

густо. Ствол к стволу. А там. где была прогалина, на земле

лежали кружевные заросли папоротника. Остро пахло черникой и

сухой прошлогодней хвоей.

Афанасьев Роман

Афанасьев Роман Белов Вольф

Белов Вольф Шилова Юлия

Шилова Юлия Шилова Юлия

Шилова Юлия Елманов Валерий

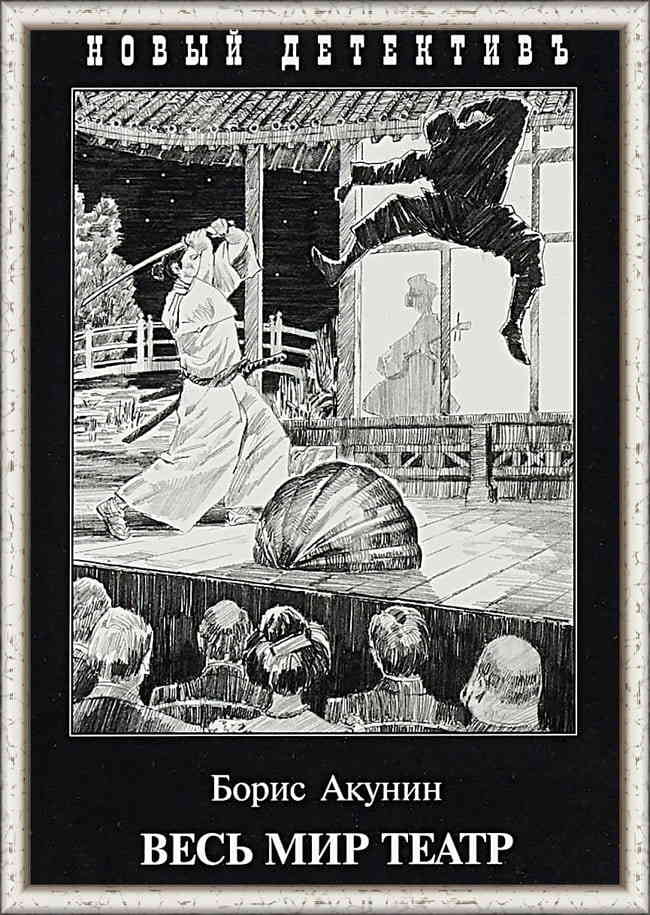

Елманов Валерий Акунин Борис

Акунин Борис