Господи, за что же на нее такое горе? Не дай бог так умереть кому.

Бедненькая, такая бедненькая. Как мне ее жалко! Для чего жила? Зачем? Ни

дома, ни семьи, один только изверг Афанасич. Мучил ее постоянно, мучил,

мучил, а теперь вот сам мучается. Сидит с утра до ночи на могиле, слезы

льет, да только теперь уже не поможешь слезами. Раньше надо было...

скрежетал зубами.

остановилась Валентина и, всхлипывая, пошла обратно.

выцветшими фанерными звездами, рассохшимися почерневшими крестами. Без

обычных чугунных перегородок, общее деревенское кладбище. На краю, у самой

сосны, невысокий продолговатый бугорок. Рядом свежевыструганная, как будто

игрушечная, скамеечка. На ней старый человек. Сидит неподвижно, обхватив

лысоватый череп руками. Слабо греет северное солнце, еле слышно шуршит

печеная кора старинного дерева.

бросила нас, ушла. - Нагибается, достает откуда-то из-под себя чекушку и

граненый стаканчик, наливает. - Помянем святую женщину.

опрокидывает. Афанасич тоже выпивает.

поседевшее небритое лицо. - Мне бы подохнуть, гаду. Слышь, Сашка, зачем я

живу, для чего? - приподнимается, поправляет на могиле кусочек земли. - Я

бы и сейчас подох, лишь бы быть с ней. Да только можно ли мне быть с ней в

одной земле? Мне, подлецу, рядом с... мамочкой, - плачет уже навзрыд, как

малое дитя.

отвернулся от корявой сухой таблички с датами рождения и смерти в сторону.

Так было легче слушать. Старик же совсем не облегчал своего положения.

побоку, я к ней. Она, веришь ли, Сашка, тут про меня вспомнила. Говорит:

страшно мне, Петенька, побудь со мной. Я же с ней - ни шагу, ни грамма,

веришь ли, ни грамма в рот. Только за ручку все держалась и Сашку подлеца

уже не вспоминала, только меня одного хотела видеть. Я же минутки не

уснул, все, все делал, да ничего не помогло. Потому как я виноват. Она

меня простила, а виноват. Нет, не ты, - Афанасичу показалось, что сын

заплакал тоже, - не ты, дурного слова про тебя не сказала. Я, я один

подлейший зверь. Как померла, глаза ей прикрыл, глядь, а правая рука ее

живая еще, смотрю, распрямляется, пальчики так, знаешь, вытягиваются до

отказа, а там, там, - Афанасич прерывается, - там у нее хрустальный

осколочек, оказывается. С того самого сервиза, понимаешь, сынок. -

Афанасич лезет за пазуху и достает на свет сколотый наискосок кристалл. -

Вот, видишь, с прошлой осени хранила и мне не показывала, жалела, значит.

Ведь это же я, подлец, выходит, всю ее жизнь раздробил на мелкие кусочки.

Куда ты? Сашка!

кладет на могилу, поворачивается к отцу. Чуть раздумывает, сомневаясь,

потом решается, обнимает так же молча старика и, не прощаясь, уходит.

Здесь, на удалении, остается один между землей и небом. Не в силах более

сопротивляться, громко, навзрыд плачет. Больше некому за ним следить,

некому переживать, один - окончательно и бесповоротно. Он пытается оживить

в памяти хотя бы ее лицо и не может. Ничего не может вспомнить из прошлой

жизни. Как будто не было ее совсем. Но ведь так же не должно быть! Ему

становится очень жалко себя. Ничего вокруг родного, только тупая,

беспросветная синь неба да эти бестолковые горизонты. Это всего лишь

признаки смерти, неживые, беспристрастные свидетели, а настоящей,

человеческой красоты не осталось. Нечем ему согреться в солнечный июльский

день, не от кого скрыть свое горе, потому что никто и не поинтересуется.

Эй, парень! Чего плачешь, Сергуня? Иди сюда, нос вытру, за ушком потрогаю.

Вишь, как измазался, басурманин, а я говорила - не лазай на пригожинскую

половину. Ученье свет, это правда, да только темень тоже нужна, иначе как

ночью спать? А это что такое? Опять поцарапался. Ах, негодник, неужто

прямой дорожки нету! Обязательно ему нужно через крыжовник. Ну погоди,

погоди, вот я лаз-то твой секретный заколочу. Не ходи больше к ним, они

люди образованные, культурные, нам не ровня, живи на этой стороне от греха

подальше. Они нас все одно не полюбят. Сымай, сымай рубаху, одень

новенькую, только погладила, еще теплая. Это тепло особое, родное, потому

что на угольках. Глянь, глянь, какой утюжок волшебный, шипит,

потрескивает, красными огоньками изнутри светится.

наверное. День. Тогда он прикрывается плотнее ладонями, приближается к

чугунному боку, дует сквозь отверстия кислородом в темное непонятное

место. Ничего, ни искорки, ни дыму, только мохнатая черная сажа.

Поднимается, кружится байховыми лохмотьями, пробирается в нос, в уши,

залепляет маленькие шалопутные глазки. Ничего не вижу! - кричит Сергей

Петрович во все горло. Трет глаза пыльным рукавом, оглядывается, приходит

в себя.

городом, между землей и небом. Один? Нет, кто-то все-таки еще остался. Ему

становится стыдно и неловко. Перед кем он так расслабился, кто там еще

подглядывает, кому он еще нужен? Спохватывается. Нужен? Нужен? Да,

пожалуй, наверняка, ведь не зря он затылком чует, как буравит посторонним

взглядом какое-то чуждое существо. Ну, кто ты, шепчет Сергей Петрович, с

угрозой вначале, а уж после как бы с надеждой. Кто ты есть? Друг или

противник? Дьявол, Господь Бог, или просто чужой человек? Сейчас, сейчас,

погоди, поймаю взглядом, не убежишь, не скроешься. Вот еще минутку и еще

моментик, - медленно, как бы с испугом поворачивает голову, поднимает к

небу глаза, шепчет: сейчас, сейчас я тебя проверю!

воздух, отмеченная ранее краем глаза зыбким марлевым пятнышком, теперь же

отчетливая и реальная, базальтовыми глазами глядит на него последняя

четверть Луны.

Шилова Юлия

Шилова Юлия Володихин Дмитрий

Володихин Дмитрий Шилова Юлия

Шилова Юлия Ильин Андрей

Ильин Андрей Фазиль Искандер

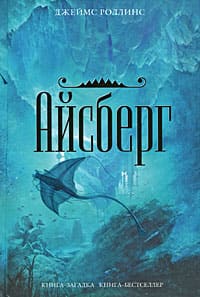

Фазиль Искандер Роллинс Джеймс

Роллинс Джеймс