кто и что от него хочет.

на месте водителя, заурчал мотор: телескопическая нога выпускала колено за

коленом, вознося стакан к ночному небу.

неправильными квадратами, будто кто припечатал к трехэтажному строению

тюремную решетку на все окна сразу.

метнулась кошка.

темноту арочной пасти. Двое в кабине включили магнитофон, покуривали,

ожидая намеченного часа. В три ночи желтый кузов в пустынном дворе

задрожал, плюнули светом фары, разгоняя черноту в арке, и техпомощь

выехала в неизвестном направлении.

разновидностей - не счесть и, соорудив неприступную дверь, тешила себя

неприкосновенностью: никто не мог нарушить возведенную твердыню, никто не

мог ворваться в ее мирок без ее ведома и соизволения. Защищенности, вот

чего так долго не доставало ей, и теперь дверь из стальных полос очертила

магический круг, избавив Нину Пантелеевну от страхов за нажитое.

Наташка Дрын и Акулетта, выказавшая недюжинную сноровку в ухаживании за

потерпевшей.

объединяло все. Привязанности таких людей диктуются единственно выгодой и

лишены налета человеческих побуждений. Пусть хлопочут! Фердуева отошла к

обитой вагонкой стене, дерево холодило ладони. Дверь-крепость оказалась

недостающим звеном устройства Фердуевой в этой жизни. Раньше никогда б не

согласилась на ночевку; было что терять, квартирных краж тысячи, и

осторожность не помешает: мастер-дверщик, получая расчет и даже лаская

Фердуеву, еще раз подчеркнул, как бы невзначай, но веско: такую дверь

приступом взять невозможно. И кто бы ни задумал запустить руку в добро

Фердуевой, непременно уткнется в дверь и расшибет лоб. Фердуева загодя

вычислила, откуда приходит опасность и подготовилась встретить противника.

Глянула на Акулетту, смачивающую губы Приманки: сколько раз проститутку

потрошили, не приведи Господь, и каждый раз наводку давали дружки, - чего

уж там, все всё понимают, - и сейчас Фердуева не сомневалась: среди

присутствующих все, за исключением Васьки Помрежа, порадовались бы, если б

Фердуеву обобрали до нитки.

вещам, крушили любезные предметы, распихивали по карманам раздобытые

тяжкими трудами драгоценности.

готовая защищать в любое время дня и ночи от лихих людей. Стальные полосы,

будто вобрали недостающее, родительское, завещанное до срока умершей в

колхозную голодуху матерью, понимавшей на тряпичном одре в разваливающейся

хибаре: дочь ждет нелегкая дорога... Дверь привнесла в ощущения Фердуевой

новое: нечто - Бог с ним, что не нашелся некто! - круглосуточно оберегает,

простирает руки, отводит удары, дверь познакомила Фердуеву с ощущением

защищенного тыла: врага встречаешь лицом к лицу, уверен - спина надежно

прикрыта, никто не нанесет удар сзади. Дверь напомнила давно забытое:

лихоманка треплет девочку, бабка, склоненная над Нинкой, дрожащие руки

старухи выпустили градусник, привезенный из города, шарики ртути скачут по

щелястому полу, забиваясь в трещины, в чугунке отварена картошка, краденая

с общего поля, два протомленных клубня впихнуты в алюминиевую солдатскую

кружку, бабка чайной ложкой кормит занедужившую внучку, разминая

картофелины в пюре, а вместо масла жирные пенки с молока, раздобытого

бабкой у сожительницы председателя сельсовета: у всех скотину отобрали, у

грудастой Маньки оставили, как-никак греет государственного человека.

проститутки: глаза нечеловеческие, хрипы и посвисты вырываются из

запеченных губ.

горе - своего навалом; всю жизнь, будто бредешь по мостку из единой,

тонкой и дрожащей под ногами досочки, чуть качнуло влево - пропал, чуть

вправо - пропал, ухнул вниз, а под хлипким мостком море разливанное

несчастий, приведется нырнуть, не вынырнешь, а уж с мостка никто руки не

протянет, счастливчики сами еле удерживают равновесие, не до помоги...

лепишь-лепишь гнездо, смачиваешь соломинки слюной, только нарастил

спасительный кокон, на тебе - чужие руки сомнут или завистливые взгляды

испепелят, и начинай с начала. Дверь как раз и наносила удар по шаткости.

зализать раны. Фердуева нечетко улавливала переговоры за спиной: хрипанул

Васька Помреж, пискнула Акулетта истеричным, избалованным голоском,

бархатно вступил Пачкун, начальственно ухнул Дурасников, косноязычно

заплел Почуваев... Пусть себе тарахтят, ей что... На работу напишут?

Смехота! Приманке лучше б не выжить, на кой ляд дуре жизнь без лица?

Побираться по переходам, детей стращать?

скорбные рожи кроит, меня-то, Миш, не дури, ты парень жестокий, одна

видимость, что улыбками сыпешь, ты, как я, исключительно собой увлечен. А

как иначе, Миш? Припрешь такого правдолюбца-справедливца, начнет

изворачиваться, уверять, что токмо о других печется неустанно. Враль, Миш,

мы-то понимаем, враль, дешевка и сука, решившая подкормиться на добре. Ты,

Миш, поведаешь заинтересованным лицам, что я еще могу куснуть - не

возрадуешься, что еще в силе Фердуева, шутить с ней - кислый промысел,

вонь да хлопоты.

стольной, обрастая подробностям, от раза к разу все более невероятными.

Заклубятся домыслы да разговоры, защипет в носах у северных, застит

глазенки их завидущие, может успокоятся на время. Фердуева обозначила

сожжением Приманки - меня не тронь! - Слабаков пруд пруди, их и

раскалывайте на лишнюю монету.

Опасаешься?

сразу усекла, о чем мясник, ответила сбивчиво:

ненаглядную, ни о чем не волнуюсь.

Копать начнут, что да как?

А если особо любопытствующие законники найдутся, так не впервой, Миш,

деньга еще на Руси цену не потеряла... или из ума я выжила?

мучнистости лицо Дурасникова, и страх его очевидный, пляшущий по изломам

запекших губ, корежащий и без того кривоватого зампреда; и девки шаманят,

подвывая, ойкая, всплескивая руками, хватаясь за густо намазанные морды; и

притихший, ошалевший Почуваев, ошпаренный предстоящим развалом

налаженного, сытого бытия; и раздавленный Васька Помреж, несущий бремя не

только страха за собственную шкуру, но и сочувствующий несчастью,

постигшему Приманку; и невозмутимый Пачкун - степенный дон Агильяр в

сиянии седин, только лобик засборил гармошечным мехом, будто прикидывал,

как выпутаться из обычной неприятности - нагрянули без предупреждения

ревизоры, а у дона, как назло, лишек в кассе, благо если б недостача.

раскаленное уроненные, и мыслишки вспучиваются под черепом, вспыхивают

фейерверком и быстро угасают во тьме надвигающихся неприятностей.

Угораздило! Попарились! И нажрались, и вляпались в трясинное дело, а всего

день, да что день час-другой назад все так покойно обволакивало: кругом

народ с ума сходит, где деньгу раздобыть на пропитание детей малых, а тут

все тяготы, куда да кому с толком всучить бабки, чтоб потешить себя

всласть, как раз и не замечая - чего зря сердце рвать? - полумор, что

разливается вокруг тебя.

боятся денег, как огонь воды и, если бочек поливальных в избытке, всегда

пламя собьешь, а еще Мишка предвкушал предстоящие рассказы - благо

очевидец - перетасовывал подробности, умилялся раскрытым ртам, видел себя

в центре внимания и обмозговывал, где приврать допустимо, а где держаться

единственно правды. Беда не велика. Приманке не позавидуешь - факт,

остальным только нервное возбуждение, ну, может, общеукрепляющая маета с

законом: Мишка считал, что труженикам опасных ремесел время от времени с

законом сталкиваться, что спортсмену тренировки, вещь необходимая, не то

навык утеряешь. И сейчас про себя беседовал с дознавателем, перебирая, что

спросит чин, а что ответит Шурф, а о чем умолчит.

Дурасникова облизало холодом, и впервые, кажется, зампред убедился, что

все наяву, не сон, не полупьяный бред, а именно в его присутствии сгорела

девка и как раз та, желанная, наделенная буйным, голодным воображением

зампреда невиданными женскими совершенствами. Дурасников бочком покатился

к двери. Побег завораживал - возможно выкрутится? - беглец перебирал

ножонками не хуже балерины, на одних носках неслышно крался к медной

дверной ручке - дерни на себя и... свобода - только ноги не жалей, дуй во

всю мочь, дальше и дальше...

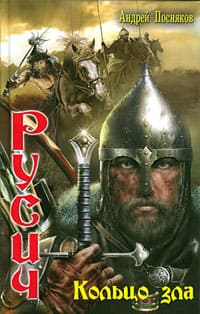

Посняков Андрей

Посняков Андрей Посняков Андрей

Посняков Андрей Посняков Андрей

Посняков Андрей Василенко Иван

Василенко Иван Зыков Виталий

Зыков Виталий Шилова Юлия

Шилова Юлия